Kunstwerke des Monats 2016

Das Grabmal katholischer Priester

Mit der Einführung der Reformation im Jahre 1539 endete auf lange Zeit die Praktizierung der katholischen Gottesdienste in Leipzig. Erst 1697 gab es in der Wohnung des italienischen Operndirektors Sartorius wieder einen, wenngleich privaten katholischen Gottesdienst in den Mauern der Stadt, bevor schließlich der sächsische Landesherr August der Starke ab 1710 regelmäßige Gottesdienste in der ehemaligen Hofstube der Pleißenburg gestattete.

1847 errichteten die Leipziger Katholiken im Bereich des Promenadenringes westlich von der Pleißenburg nach Plänen des Nürnberger Architekten Carl Alexander Heideloff den ersten katholischen Kirchenbau nach der Reformation, die neogotische Trinitatiskirche.

Wenige Jahre später* erwarb die katholische Gemeinde auf dem 1846 eröffneten Neuen Johannisfriedhof in dessen II. Abteilung die beiden Wandstellen No.48 und No.49 zur künftigen Beerdigung ihrer verstorbenen Priester.

Und ein reichliches Jahrhundert später, Ende 1954, als die Ruine der im Dezember 1943 kriegszerstörten Trinitatiskirche bereits gesprengt war, hatten die Stadtoberen die Säkularisierung des Neuen Johannisfriedhofes und die Einebnung aller dortigen Gräber längst beschlossen.

In dieser historischen Situation erwarb am 05. Januar 1961 der damalige Propst und Erzpriester der Leipziger Katholiken, Prälat Ernst Pfeiffer, für 4000 Mark die beiden Erbbegräbnisse No.14 und No.15 in der III. Abteilung des Leipziger Südfriedhofes. Auf Pfeiffers Veranlassung erfolgte wenige Tage später, am 20. Januar 1961, die Umbettung der sterblichen Überreste der sechs in der Grabstätte auf dem Neuen Johannisfriedhof ruhenden katholischen Geistlichen.

Und noch im gleichen Jahre wurde auf Initiative des Prälaten Ernst Pfeiffer über dem Grab der hierher umgebetteten Priester ein Kunstwerk des seinerzeit wohl bedeutendsten katholischen Bildhauers im deutschsprachigen Raum, Friedrich Press, errichtet, Christus mit der Dornenkrone am Kreuz.

Press, der an zahlreichen akademischen Schulen, darunter auch an der Dresdner Kunstakademie als Schüler Georg Wrba´s, seine künstlerische Ausbildung erhalten hatte, schuf hier ein hochinteressantes und künstlerisch sehr bedeutendes Werk. Sein gekreuzigter Christus mit der Dornenkrone bietet interpretativ zumindest den Stoff für eine anständige Magisterarbeit. Leid und Tod, Tröstung und Hoffnung, Verheißung und Zuversicht sind nur einige Inhalte der vielen Botschaften dieses großen Werkes.

Neben den bereits erwähnten, hierher umgebetteten katholischen Geistlichen, ruht in dieser Grabstätte auch der Prälat Hans Eberhard Elsner, der der Gemeinde von 1971 bis 1984 ein treuer Hirte war. Seinem Vorgänger, Prälat Ernst Pfeiffer, Propst von Leipzig in den Jahren 1955 bis 1971, war Jahre später ein gnädiger Tod beschieden – er starb wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag, am Karfreitag 1991, eine halbe Stunde vor Mitternacht. Mit großem Geleit vieler Mitglieder der katholischen Gemeinde wurde er hierher zu Grabe getragen.

Auf besondere Bitte wurde dem Autor vom damaligen Propst Hanisch zugestanden, hier am 23. November 1993 den Jesuitenpater Erhard Retzek SJ, den Beichtvater und väterlichen Freund des Autors, zu beerdigen.

Alle Glocken läuteten an jenem Mittag um 12 Uhr, und leise fiel der erste Schnee des Winters.

R. I. P.

*am 18. August 1860 wurden die beiden Wandstellen NJF II / No.48 und No.49 von der katholischen Gemeinde erworben. Im Grab No.48 erfolgten insgesamt fünf Beerdigungen, im Grab No.49 wurde lediglich der Priester Jakob Schmidt beerdigt.

Zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No. 06 – Seite 170 ff.

Das Grabmal der Sängerin Elisabeth Schmidt (1857-1920)

Auf dem Südfriedhof findet sich im östlichen Teil des Urnenhaines, in der Nähe des romantischen Weihers, das Grabmal für die am 19. März 1920 im Alter von 62 Jahren an schwerer Krankheit gestorbene Elisabeth Schmidt. Sie war die Frau des Ehrenmeisters der Leipziger Bäckerinnung, Friedrich Albert Schmidt, der einst als erster auf die Idee kam, in seiner Bäckerei ein Spezialbrot für Diabetiker herzustellen.

Die vermutlich kinderlos verstorbene Elisabeth Schmidt hatte sich offenbar mit Herz und Seele in die im Jahre 1878 begründete Chorgemeinschaft des Leipziger Bäckerhandwerks eingebracht und dürfte wohl auch die talentierteste Sängerin dieser Sangesvereinigung gewesen sein.

Jedenfalls reichte die große Sympathie, die man der Verewigten noch nach ihrem zeitigen Tode bewahrte, aus, ihr als ein Zeugnis dankbarer Liebe und Verehrung ein entsprechendes Grabmal zu stiften. Und so schuf der beauftragte Leipziger Bildhauer Bruno Eyermann (1888-1961), der sich zu jener Zeit auch als Medailleur bereits einen guten Namen gemacht hatte, wohl noch im Todesjahr der Elisabeth Schmidt dieses hochrechteckige, knapp 2 Meter hohe Grabmal aus unvergänglichem Granit mit gespitzter Oberfläche.

Geziert wurde das leicht konisch ausgeformte Grabmal mit einem die Verstorbene darstellenden hochovalen Porträtmedaillon in den Abmessungen 60 x 47 Zentimeter, welches mit der vertieft eingearbeiteten Umschrift „DAS DEUTSCHE BÄCKERHANDWERK SEINER UNVERGESSLICHEN SÄNGERIN“ versehen wurde.

Gegossen wurde dieses bronzene Bildwerk unzweifelhaft in der Leipziger Gießhütte des Traugott Noack.

Der hinterbliebene Ehegatte Friedrich Albert Schmidt starb hochbetagt am 03. März 1937 im 86. Lebensjahr. Gemäß seiner zu Lebzeiten errichteten letztwilligen Verfügung wurde sein Leichnam eingeäschert und seine Asche über dem Sarg seiner Frau beigesetzt.

Im Jahre 2014 wurde dieses zu den frühesten sepulkralen Schöpfungen des Bildhauers Bruno Eyermann zählende Werk in die Obhut der gemeinnützigen Paul-Benndorf-Gesellschaft zu Leipzig e.V. übernommen und sorgfältig restauriert.

Zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“

Band No.06 – Seite 179

Die Anastasia-Glocke des Südfriedhofes

Nachdem wir über die Geschichte der Glocken des Südfriedhofes bereits in den zuvor erschienenen Bänden recht ausführlich berichtet haben, wollen wir nun mit der Vorstellung der ANASTASIA-Glocke eine Informationslücke schließen.

Als nach vielen Mühen schließlich am 02. April 1993 in der Karlsruher Glockengießerei Carl Metz im Beisein des Autors und mit dem Segen des damaligen Abtes des Benediktinerklosters Maria Laach der Guss der neuen bronzenen Glocken des Südfriedhofes erfolgte, war dies auch die Geburtsstunde der ANASTASIA-Glocke.

Während die 785 Kilogramm schwere Hauptglocke des Geläutes den Namen ANNA trägt, benannt nach Anna Sophie Lieselotte Dorothea Paul, der im Jahre 1986 erstgeborenen Tochter des Autors, erhielt die hier vorgestellte zweitgrößte Glocke den Namen ANASTASIA, benannt nach Anastasia Lieselotte Dorothea Paul, der im Jahre 1988 zweitgeborenen Tochter des Autors.

Das Gewicht der Glocke beträgt 425 Kilogramm. Ihr Glockenhals ist umlaufend mit einem bandartigen Eichenlaubrelief als Glockenzier versehen, in dem sich auch ihr Name ANASTASIA findet.

Während der Wolm die kleine Inschrift SÜDFRIEDHOF LEIPZIG trägt, findet sich an der Glockenflanke der Leitspruch LAUDATE DOMINUM*.

Bevor das Glockengeläut offiziell erstmals nach dem Ende der Johannisandacht der evangelischen Kirchengemeinde Probstheida am Johannistag 1993 um 16.30 Uhr erklang, gab es bereits zuvor am 06.Juni 1993 gegen 20 Uhr ein privates Probeläuten von Hand. Während der Autor die MUTTERGLOCKE und die Glocke FLORIAN erstmals erschallen ließ, entlockte der seinerzeitige amerikanische Generalkonsul in Leipzig, Robert W. Becker, den Glocken ANNA und ANASTASIA die allerersten Töne.

Und so verkünden die Schwesternglocken ANNA und ANASTASIA nun schon seit vielen Jahren die Botschaft der christlichen Hoffnung auf Gnade und Auferstehung.

*Bei der Auswahl des Leitspruches ließ sich der Autor von einer entsprechend beschrifteten polierten Granitplatte im Südgiebel seines Hauses inspirieren.

Zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No. 06 Seite 205

Die Grabplastik der Erna Tenzler (1907–1938)

Auf dem Südfriedhof findet sich im nördlichen Areal des in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts angelegten Urnengartens eine leicht unterlebensgroße Bronzeplastik, die aus traurigstem Anlass im Jahre 1939 vom Leipziger Bildhauer Kurt Grosse geschaffen wurde und deren Guss mit großer Wahrscheinlichkeit im gleichen Jahr in der traditionsreichen Leipziger Bronzebildgiesserei Noack erfolgte.

Die Darstellung einer jungen Mutter mit einem Säuglingsknaben in ihren Armen lässt uns vermuten, dass sich Geburt und Tod hier sehr nahe waren und die Recherche des Autors bestätigte tatsächlich diesen tragischen Umstand.

Die hier dargestellte junge Frau ist die am 09. November 1907 als Tochter wohlhabender Eltern in Sahlis bei Kohren geborene Martha Erna Rosa Naumann. Am 30. Juli 1932 heiratete sie in der Leipziger Peterskirche den weitgereistenPelzhändler Rudolf Fritz Tenzler, der Mitinhaber einer offenbar von seinem Vater begründeten, am Brühl ansässigen Rauchwarengroßhandlung namens Tenzler&Co.war und der erst drei Wochen zuvor wieder von einer siebenmonatigen Geschäftsreise aus Indien heimgekehrt war.

Am 06. Dezember 1934 wurde den Eheleuten das erste Kind geboren, die Tochter Martha Erna.

Zu dieser Zeit begann die Familie im renommierten Stadtteil Schleußig mit dem Neubau eines schönen Hauses in der Silbermannstraße, welches sie dann bereits im Januar 1936 bezog.

Nachdem Erna Tenzler am 16. Oktober 1938 von ihrem zweiten Kind, dem Sohn Thomas Michael, entbunden worden war, stellten sich gesundheitliche Probleme ein, die sich letztlich zu einer doppelseitigen Lungenentzündung und einer Rippenfellvereiterung ausweiteten, woran sie dann am 18.November 1938, neun Tage nach ihrem 31.Geburtstag, um 17.25 Uhr in der Diakonissen- und Kranken-Heilanstalt Bethanien in der Prinz-Eugen-Straße in Leipzig-Connewitz starb.

„Unerbittlich und erbarmungslos entriss uns das Schicksal nach der Geburt unseres Jungen meine innigstgeliebte Frau, unsere herzensgute Mutti, kurz nach ihrem 31.Geburtstag“,so vermeldete Rudolf Tenzler zwei Tage später, es war der Totensonntag, in der Tageszeitung „Leipziger Neueste Nachrichten“ den Tod seiner Frau, die am Montag, den 21.November 1938 um ½ 1 Uhr nach der Trauerfeier in der Hauptkapelle des Südfriedhofes in einem schweren eichenen Pfostensarg zu Grabe getragen wurde.

Wohl in der Absicht, die neu erworbene Grabstätte zur letzten Ruhestätte der Familien zu erheben, wurde wenige Tage später, am 26.November 1938, die im Jahre 1936 im Alter von 56 Jahren gestorbene Frieda Tenzler, die Mutter des Rudolf Tenzler, hierher umgebettet und ebenfalls in doppelter Grabestiefe beerdigt.

Offenbar verzichtete der verwitwete Rudolf Tenzlerganz bewusst auf die Errichtung eines klassischen Grabmales, sondern beauftragte den Leipziger Bildhauer Kurt Grosse mit der Anfertigung einer figürlichen Plastik, welche die ganze Tragik des so frühen Todes der Wöchnerin vermittelte.

Zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“

Band No.06 – Seite 157

Das Wandstellenbegräbnis der Familie des Privatmanns August Carl Friedrich (1820-1905)

August Carl Friedrich war ein vermögender Leipziger Privatmann, der als Bürger und Hausbesitzer am stadtnahen Floßplatz wohnte.

Im dritten Jahr nach der Weihe des Südfriedhofes erwarb er dort am 04. Februar 1889 in der I. Abteilung für 900 Goldmark mit der No.18 eine der ersten Wandstellen, die auf diesem neuen Begräbnisplatz vergeben wurden, als künftige Grabstätte für seine Familie.

Und bereits im April dieses Jahres, so bezeugen prächtig erhaltene Zeichnungen, begann er damit, die architektonische und bildkünstlerische Schmückung dieser Wandstelle auf den Weg zu bringen.

Der Entwurf dieses monumentalen, im typischen Duktus der Gründerzeit gestalteten Wandgrabmales mit seiner eklektizistischen Stilvielfalt entstammte der Feder des Leipziger Architekten Albin Conrad und stellte eine Grabmalschöpfung dar, die sich auch nicht annähernd ähnlich ein zweites Mal auf unseren Leipziger Friedhöfen findet.

Mit der Ausführung dieses Grabmalentwurfes betraute der Grabstätteninhaber den Leipziger Steinmetzmeister Christian Hermann Anders (1837-1900), und die sicher nicht ohne berechtigten Stolz am Wandgrabmal eingemeißelte Inschrift „Ch. ANDERS fec.“ verweist noch heute auf dessen alleinige, handwerklich so hervorragende Arbeit.*1

Der künstlerische Höhepunkt dieser Anlage ist der emporstrebende Mittelbau, der beidseitig flankiert wird von kräftigen Anläufern, die in ihrem Zentrum jeweils eine sandsteinumrahmte Tafel aus schwarzschwedischem Granit mit den Namen der insgesamt elf hier bestatteten Familienglieder tragen.

In der großen, giebelüberdachten rundbogigen Nische des Mittelbaues ist eine prächtige Portalarchitektur eingearbeitet, die sich über einen barocken Sarkophag, der frontal einen schleifengeschmückten Rosenkranz zeigt, aufbaut. Ionische Säulen erheben sich über einen horizontalen Fries, „Laufender Hund“ genannt, und umrahmen einen geflügelten Jüngling mit gesenkter, erlöschender Fackel, den wir unschwer als einen Thanatos erkennen, den Grenzboten zwischen den Welten der Lebenden und der Toten.

Über den Säulenkapitellen tragen akanthusblattgeschmückte und mit Rollwerk versehene Konsolen auf üppiger Blütenpracht und Mohnkapseln gebettet wiederum einen Sarkophag, der von einer umschleierten Urne bekrönt wird.

Und über all der irdischen Pracht kündet ein geflügelter Engelskopf verheißungsvoll vom himmlischen Reiche des Erlösers.

*1

Dieser längst vergessene, respektable Steinmetzmeister hatte seine Werkstatt samt eines umfänglichen Marmor - , Granit – und Sandsteinlagers in der Bayerschen Straße 45.

Der Sohn und Nachfolger des Christian Hermann Anders war der ebenfalls in Leipzig wirkende Bildhauer Emil Jakob Anders (1861-1925), der u.a. auch an der Schaffung des steinernen Bildschmuckes des Neuen Rathauses beteiligt war.

Zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“

Band 05 S. 125

Die ANNA-Glocke des Südfriedhofes

Ein kurzer Abriss der Geschichte der Glocken des Leipziger Südfriedhofes ist bereits im ersten Band dieser Publikation veröffentlicht.

Mit der Entfernung des im Jahre 1909 errichteten stählernen Glockenstuhles aus dem 61 Meter hohen Hauptturm der Kapellenanlage des Südfriedhofes im Jahre 1971 bereitet man dem jahrhundertealten Ritual des Totengeläutes hier ein ideologisch beabsichtigtes, endgültiges Ende.

So war es dem Autor nach der politischen Wende ein unverzichtbares Ziel, das Projekt eines neuen Glockengeläutes auf den Weg zu bringen.

Durch Vermittlung der bedeutenden Glockengießerfamilie Schilling findet er in der Karlsruher Glockengießerei Carl Metz den erfahrenen Partner.

Am 2. April 1993 beginnt in dieser bedeutenden Glockengießerei, begleitet vom Gesang des Liedes „Großer Gott wir loben Dich“ und dem Segen des Abtes des Klosters Maria Laach, der Guss von drei neuen Bronzeglocken für den Leipziger Südfriedhof.

Am 06. Mai trifft das Geläut aus Karlsruhe auf dem Leipziger Südfriedhof ein.

Der Glockenstuhl, gefertigt aus jahrhundertealten Eichen des Schwarzwaldes, erreicht am 04. Juni den Südfriedhof.

Die feierliche Weihe der Glocken erfolgt gemeinsam mit vielen Leipziger Bürgern am 11. Juni im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes im Beisein des Stadtpräsidenten Friedrich Magirius.

Die Montage des Glockenstuhles beginnt am 14. Juni, am 16. Juni erfolgt die Verbringung der restaurierten Mutterglocke aus dem Jahre 1702 und der neuen Glocken aus Karlsruhe in den Glockenstuhl.

Das offizielle erste Geläut erklang am 24. Juni, dem Johannistag, um 16.30 Uhr zum Abschluss einer Johannisandacht der evangelischen Kirchgemeinde von Probstheida in der Hauptkapelle.

Die hier abgebildete Glocke ist die Hauptglocke des Geläutes. Sie hat ein Gewicht von 785 Kilogramm, am Glockenhals eine Glockenzier aus Eichenlaub und trägt die Inschrift „AD MULTOS ANNOS“ sowie am Wolm die Inschrift „Südfriedhof Leipzig“.

Der Name der Glocke ist „Anna“ – benannt nach der erstgeborenen Tochter des Autors.

Zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“

Band 05 Seite 109

Leipzigs erste Feuerbestattung – der Fabrikdirektor Georg Wilhelm Max Woelker (1872–1909)

Im November des Jahres 1909 erschütterte der Tod des ältesten Sohnes Georg Wilhelm Max die Familie, als er am Abend des 30. November 1909, einem Dienstag, nur wenige Tage nach seinem 37. Geburtstag in der Klinik des angesehenen Chirurgen Dr. Robert Göpel in der Leipziger Funkenburgstraße 3 starb.

Die Todesursache ist uns nicht bekannt, aber im Nachruf der Witwe Marianna Woelker geb. Schmidt wird auf ein „viertägiges, schweres Leiden“ verwiesen; vielleicht ein Gallenleiden, eine Pankreasnekrose, eine Blinddarmentzündung oder eine ähnliche akute Erkrankung, deren Behandlung seinerzeit oftmals noch „todsicher“ war.

In der erwähnten Todesanzeige, erschienen in der Tageszeitung „Leipziger Neueste Nachrichten“ am Donnerstag, den 02. Dezember 1909, wurde zur Trauerfeier am nächsten Tag um ½ 3 Uhr in die Kapelle des Südfriedhofes geladen und gleichzeitig darauf verwiesen, dass anschließend der Leichnam in das Krematorium der Stadt Chemnitz überführt wird. Der Grund dafür war schlichtweg die noch nicht erfolgte Gesamtfertigstellung des im Bau befindlichen Krematoriums auf dem Leipziger Südfriedhof.

Aber die mit der Errichtung der Einäscherungsöfen beauftragte Firma „Bureau für technische Feuerungs-Anlagen“ Stettin, deren Inhaber Richard Schneider, der einstige Chefingenieur bei Siemens und Erfinder des „System Richard Schneider“ war, hatte zu dieser Zeit faktisch mindestens einen der vorerst zwei zu errichtenden Einäscherungsöfen in Leipzig bereits komplett fertig gestellt.

Nachweislich ist zu jener Zeit im Leipziger Krematorium bereits wenigstens eine Probeeinäscherung belegt, bei der man sich allerdings keines menschlichen Leichnams bedient hatte, sondern ein totes Tier, vermutlich ein Schwein, wurde eingeäschert.

Jedenfalls war die Einäscherung des Leichnams von Max Woelker in Leipzig zunächst nicht vorgesehen, aber letztlich muss es sehr kurzfristig eine Entscheidung gegeben haben, diese dennoch in Leipzig durchzuführen.

Wir können darüber nur spekulieren, ob man hier einem Wunsch der einflussreichen Familie des Toten entsprochen hatte oder ob der Ingenieur Richard Schneider die Gelegenheit einer Probeeinäscherung mit Einverständnis der hinterbliebenen Witwe genutzt hat.

Und so fand die Einäscherung – und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Sonnabend, den 04. Dezember 1909, in der Zeit von 13 Uhr bis etwa 14.30 Uhr statt. Eine eiligst einberufene städtische Kommission aus Vertretern verschiedener Behörden wohnte dem Akt bei. Die gesamten Brandreste wurden unmittelbar danach in eine Metallurne getan, die dann sofort zugelötet wurde.

Vermutlich gab es anfänglich, gelinde gesagt, einige Irritationen hinsichtlich der Grabstätte.

Die Witwe Marianna Woelker und ihre beiden unmündigen Kinder werden nie wieder erwähnt, sie haben sich im Dunkel der Geschichte verloren.

Um die Genehmigung für die Errichtung dieses Grabmales bemühte sich im September 1910 „im Auftrag des Herrn Konsul W. Woelker“ der Leipziger Bauunternehmer Adolf Nolte. Am 11. Oktober 1910 wurde bereits dessen Fertigstellung vermeldet.

In Anbetracht des gewaltigen Vermögens des Generalkonsuls Wilhelm Woelker erschien diese Grabstätte, die der Konsul auch zu seiner eigenen letzten Ruhestätte bestimmt hatte, samt Grabmal sehr schlicht und bescheiden.

Über einem kräftigen Sockel baut sich der Mittelteil mit seinem giebelförmigen Abschluss auf, dessen erhaben ausgearbeitete Inschrift „FAMILIE WOELKER“ noch einmal die offenbar ganz bewusst gewählte Bescheidenheit im Tode betonen soll.

Als wollte man verhindern, dass sich die irdische Ungleichheit hier an der Stätte des Todes fortsetzt, verzichtete man auf den Verweis von Titeln oder auch militärischen Dienstgraden, die man im Leben tatsächlich einst erworben hatte.

Absolut dominierend kündet in einer portalartigen Nische das hochrechteckige bronzene Relief mit halbrundem Abschluss von religiöser Demut und Trauer, wobei wir in diesem Fall nicht so recht mitteilen können, wie allgemein oder individuell die Botschaft der hier dargestellten Szene ist.

Grundsätzlich erkennen wir hier eine Frau im Trauergewand mit Halbschleier und Dornenkrone, welche uns erst einmal an die biblische Maria erinnert, die ihren Sohn Jesus von Nazareth verloren hat. Ihre Mimik und Gestik deuten unübersehbar auf Tröstung im Leid.

Das erzene Bildnis kann aber gleichsam auch als allegorische Darstellung der Mutter des toten Max Woelker angesehen werden, in deren Schoß sich weinend und trostsuchend die Witwe Marianna mit ihrem Gesicht versenkt, das von ihren Händen verdeckt wird.

Aber wir wissen es nicht und können hier nur spekulieren.

Links unten im Relief findet sich der Stempel der Gussstätte „H.NOACK FRIEDENAU BERLIN“, und auch der Künstler hat sich mit dem Eintrag „E.Müller“ am Relief verewigt.

Auszugsweise zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“

Band No.05 S. 26 ff.

Die Grabstätte des Generaldirektors Hans Steche (1868–1956)

Am Ende des 18. Jahrhunderts kamen die Vorfahren von Hans Steche aus dem damals preußischen Landsberg bei Halle in die Handelsstadt Leipzig, in der die nachfolgenden Generationen dann etwa 150 Jahre lang maßgeblich an der Gestaltung der Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt beteiligt waren.

Hans Steches Großeltern waren der erfolgreiche Leipziger Advocat Albert Steche, der u.a. auch als Sachwalter Richard Wagners gewirkt hatte, und Lidy Steche geb. Angermann, die Tochter des Weimarer Chirurgen Dr. Christian Friedrich Angermann, der auch Hofzahnarzt des Herzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach gewesen war.

Lidy Steche, eine ausgebildete Konzertsängerin und enge Freundin von Franz Liszt, besaß sowohl eine große Neigung als auch die nötigen Geistesgaben, in Leipzig einen bedeutenden Salon zu begründen. Ihr kommt das große Verdienst zu, Wagners »Lohengrin« erstmals öffentlich aufgeführt zu haben, nämlich im Saal der Leipziger Freimaurerloge »Minerva«.

In ihrem Salon verkehrten neben so bedeutenden Musikern wie zum Beispiel Wagner, Mendelssohn, Brahms, Smetana, Berlioz, Rubinstein, Clara und Robert Schumann oder der große Geiger Joseph Joachim auch so berühmte Sängerinnen wie Henriette Sontag und Wilhelmine Schröder-Devrient. Aber auch namhafte Gelehrte wie der Historiker Heinrich von Treitschke waren diesem Salon sehr verbunden.

Trotz ihrer fünf Kinder lebte Lidy Steche ein weitgehend eigenständiges Leben mit eigenem Haus und standesgemäßer Apanage ihres sehr vermögenden Gatten.

Während ihr Sohn Maximilian bereits in frühen Mannesjahren starb, war ihren Söhnen Richard und Otto eine beeindruckende Karriere beschieden. So ging Richard Steche als bedeutender sächsischer Architekt und Kunsthistoriker durch sein 15-bändiges Werk »Beschreibende Darstellung der Bau- und Kunstdenkmäler des Königreiches Sachsen« in die Geschichte ein.

Nach Richard Steches frühem Tod, er starb 1893 an Tuberkulose, folgte ihm Cornelius Gurlitt auf dem Professorenstuhl an der Dresdner Technischen Hochschule und führte das genannte Geisteswerk bis zum 41. Band fort.

Lidy´s Sohn Otto Steche war der Vater unseres Protagonisten Hans Steche.

Der 25-jährige Otto Steche begründete im Jahre 1859 gemeinsam mit Carl Heine in Plagwitz eine Fabrik zur Herstellung von ätherischen Ölen. Ein Jahr nach Carl Heines Tod wurde im Jahre 1889 Otto Steches ältester Sohn Albert Mitinhaber der Firma »Heine & Co.«, die Firma gelangte weitgehend in die Hände von Otto Steche, der im Jahre 1893 schließlich auch seinen zweitgeborenen Sohn Hans, der eben 25 Jahre alt geworden war, in die Firma aufnahm.

Die Firma »Heine & Co.« entwickelte sich zu einer Weltfirma, deren umfangreiches Handelsnetz sich immer mehr ausweitete. Als Hans Steche in den Jahren 1906/07 eine Weltreise unternahm, begründete er bei dieser Gelegenheit selbst in Kalkutta und auch in New York eine entsprechende Filiale. Bedeutende Produktionsstätten entstanden im sächsischen Gröba bei Riesa, aber auch im südfranzösischen Grasse, dem Weltzentrum der Parfümproduktion.

Der Umsatz entwickelte sich rasant und erreichte im Jahre 1913 die märchenhafte Größe von neun Millionen Goldmark, wovon etwa zwei Drittel auf den weltweiten Export entfiel.

In dieser Zeit – der Firmenpatriarch Otto Steche war 1908 gestorben – wurde die Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wobei sich die absolute Aktienmehrheit im Besitz der Familie befand und Hans Steche zum Generaldirektor berufen wurde.

Eine schwere Darmkrebs-Erkrankung beendete dann aber schon im Jahre 1918 weitgehend Hans Steches unternehmerische Tätigkeit als Generaldirektor, obzwar er auch künftig als Vorsitzender des Aufsichtsrates ein straffes Regiment in der Firma führte.

Nachdem im November 1928 Hans Steches Ehefrau Elisabeth geb. Retzmann im Alter von erst 53 Jahren gestorben war, erwarb er in der XVII. Abteilung des Leipziger Südfriedhofes die Wahlstelle No. 267, wo die geliebte Gattin, die Mutter zweier Söhne und zweier Töchter, in doppelter Grabestiefe in der Mitte der Grabstätte beerdigt wurde.

Als Hans Steche dann aber die Rechnung des Friedhofes für den Erwerb der Grabstätte erhielt, war er zutiefst bestürzt, denn er galt – da er zwischenzeitlich seinen Wohnort in das damals waldreiche Gaschwitz verlegt hatte – bei der Verwaltung des Südfriedhofes als ein »Auswärtiger«, dem man eine doppelte Grabesgebühr abverlangte.

Gegen diese Geldesforderung, die sich immerhin auf 7.200 Goldmark belief, protestierte er in einem Schreiben vom 01. Dezember 1928.

Mit Verweis darauf, dass seine Familie seit 1790 in Leipzig lebt, sein Vater einst ansehnliche Stiftungen für das Plagwitzer Altersheim und ein Kinderkrankenhaus getätigt hatte und seine Firma der Stadt Leipzig alljährlich höchst ansehnliche Steuerbeiträge überweist, bat er hinsichtlich der Gebührenforderung um die Gleichstellung mit einem Leipziger Bürger.

Aber die Stadt Leipzig gewährte ihm diese moralisch wohl durchaus begründete Bitte nicht, sodass sich Hans Steche eines juristischen Winkelzuges bedienen musste, indem nun sein in Leipzig wohnhafter Bruder Dr. phil. Albert Steche 5/6 der Grabstätte zum Normaltarif und er selbst das restliche 1/6 erwarb, für das er dann aber dennoch den doppelten Preis zahlen musste, sich aber dadurch gleichsam das Begräbnisrecht sicherte.

Pikant ist, dass im Mai 1925 in unmittelbarer Friedhofsnachbarschaft Paul von Bleichert die Wahlstelle No. 271 erworben hatte. Bleichert, der zu dieser Zeit bereits in Klinga bei Naunhof wohnte, galt ebenso als ein »Auswärtiger« und wurde ebenso aufgefordert, für eine Grabstätte gleicher Größe 7.200 Goldmark zu bezahlen. Als Paul von Bleichert dagegen intervenierte, war man sofort bereit, den Preisaufschlag um 50 Prozent zu mindern, allerdings verzichtete die Stadt dann umgehend auf jeglichen Gebührenaufschlag, nachdem der Bruder Max von Bleichert dem befreundeten Stadtrat Dix einen energischen Brief geschrieben hatte.

Also auch damals schon waren manche Menschen gleicher als gleich.

Ein gutes halbes Jahr, nachdem Hans Steche seine Frau hier beerdigt hatte, wurde ihr Grabhügel im Juni 1929 mit einem kleinen Grabstein in den Abmessungen 45 Zentimeter x 25 Zentimeter aus Würzburger Muschelkalkstein versehen, der samt der eingemeißelten und vergoldeten Inschrift, die ihren Namen und ihre Lebensdaten vermeldeten, 100 Reichsmark kostete.

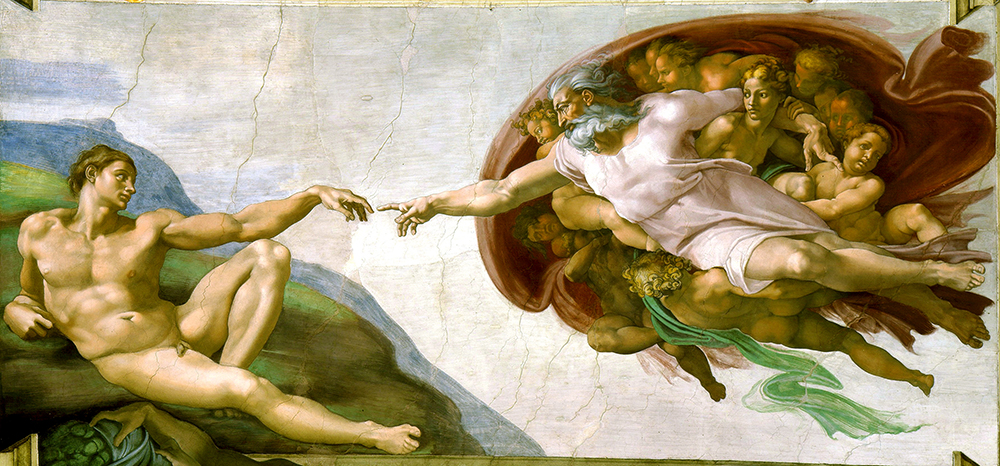

Der ausführende Bildhauer war der namhafte Leipziger Künstler Hans Zeissig (1863–1944), der dann auch im Frühjahr 1930 das eigentliche Grabmal schuf – eine prächtige Vase aus bayrischem Muschelkalkstein auf mächtigem Sockel, der sich über einem zweieinhalb Meter tiefen Fundament aufbaut. Geziert ist diese Vase mit dem Motiv des vielleicht berühmtesten Bildnisses der Sixtinischen Kapelle im Vatikan, der »Erschaffung Adams«, welches sich im sechsten Spannbogen des Deckengewölbes der Sixtina befindet.

Dieses gewaltige, von Michelangelo Buonarroti (1475–1564) geschaffene Wunderwerk der Menschheit versinnbildlicht das große Ideal der Renaissance, die Würde des als Ebenbild Gottes geschaffenen Menschen.

Da im Gesamtwerk Michelangelos das Spektrum der möglichen Interpretationen grundsätzlich eine unendliche Breite zulässt, wollen wir uns hier nicht weiter mühen, solcherlei Erklärungen zu präsentieren.

Sicher sind wir aber durchaus, dass der Bildhauer Hans Zeissig, der für die Anfertigung dieses Grabmales 800 Reichsmark berechnete, bezüglich der Motivwahl einem besonderen Wunsch von Hans Steche als Auftraggeber entsprochen hatte.

In dieser Beseelung Adams, in dieser Urschöpfung Gottes, vermochte Hans Steche die Allmacht Gottes zu erkennen, die ihn als Ratschluss des Allerhöchsten zu trösten vermochte in dem großen Leid des Heimganges seiner geliebten Frau.

Hans Steche war trotz seiner schweren Erkrankung im Jahre 1918 ein langes Leben beschieden. Er starb wenige Tage vor seinem 88. Geburtstag am 05. März 1956 in seiner Villa in Gaschwitz und wurde fünf Tage später neben seiner Frau beerdigt.

Ungekürzter Beitrag aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“

Band 05, Seiten 60–65

Die Pietá auf dem Grabe des Persischen Generalkonsuls Hermann Ahlswede (1869-1935)

Das Grabmal, eine von Brumme geschaffene Pietá, deren Bronzeguss in der berühmten Leipziger Erzgießerei des Traugott Noack erfolgte, wurde auf einen quadratischen Block aus geschliffenem Jura-Marmor mit einem Gewicht von 67 Zentnern gesetzt, der sich über einem zweistufigem Sockel vor dem Grabe aufbaut.

Der Name von Hermann Ahlswede samt seinen Lebensdaten kündete nun in bronzenen Lettern auf dem mächtigen Marmorsockel davon, dass dies der Grabesort der Familie Ahlswede sei, und schmückte als unvergängliche Erinnerung an ihn diesen Stein.

Nicht gänzlich geklärt ist bis heute, unter welchen Umständen und in welcher Zeit diese Pietá entstanden ist.

Mündliche Überlieferungen zweier heute hochbetagt in Amerika lebender Enkel beschwören die Entstehung der Pietá als ein Auftragswerk von Wilhelmine Ahlswede, der Gattin des Generalkonsuls, schon Jahre vor dessen Tod.

Erhaltene Fotografien vom Inneren des Brumme-Ateliers in Gohlis aus dem Jahre 1932 zeigen hier bereits das vollendete Modell und der Katalog der 3. Großen Leipziger Kunstausstellung belegt zumindest die Präsentation dieses Modells im Oktober 1933 im Grassimuseum am Johannisplatz.

Inspiriert wurde Wilhelmine Ahlswede zur Beauftragung der Pietá nach Aussage ihrer Enkelin Roswitha Macintosh durch die berühmte, 1498/1499 als Grabmal für den französischen Kardinal Jean de Bilhéres geschaffene Marmorarbeit des Michelangelo im römischen Petersdom.

Vieles spricht für diese Entstehungsvariante der Pietá als ein Ahlswede´sches Auftragswerk, denn es ist durchaus höchst verwunderlich, dass sich nach nahezu anderthalb Jahrzehnten auf der 1918 erworbenen Grabstätte der Familie Ahlswede noch immer kein Grabmal fand, was übrigens auch ein beispielloses Versäumnis in Hinblick auf die üblichen Gepflogenheiten auf dem Südfriedhof darstellte.

Gleichsam kann die Entstehung der Pietá auch durchaus der Eigeninitiative des Künstlers Brumme, dessen Werkschaffen sich in hohem Maße im sakralen Kunstraum findet, zuzuschreiben sein.

Einem solchen Motiv, welches seit Jahrhunderten die Künstler immer wieder herausforderte, wollte sich auch Max Alf Brumme in seinem Werkschaffen ganz sicher nicht verweigern.*1

Zumal sich in dieser Zeit auf dem Friedhof von Gohlis – nahezu vor seiner Haustür – schon seit Jahrzehnten zwei große Zeugnisse dieser Darstellung als Sepulkralplastik befanden, eine Marmorarbeit von Johannes Rietschel (1828-1910) und ein Bronzeguss von Johann Rössner (1841-1911).

Aber schlussendlich ist der Autor nach kritischer Befragung der Ahlswede-Enkel vom Auftragscharakter des Werkes überzeugt.

Hermann Ahlswede litt sein Leben lang an den Folgen einer schweren Malaria-Erkrankung, die er sich in seinen jungen Jahren in Afrika zuzog. Beständig wiederkehrende Fieberschübe mahnten ihn, dass seinem Leben enge Grenzen gesetzt sind. Und so ist plausibel, dass die Eheleute Ahlswede zu Beginn der dreißiger Jahre der fragmentarischen, nur auf einer Urkunde bestehenden Grabstätte eine endgültige Gestalt verleihen wollten. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, dass der Tod die liebenden Eheleute Ahlswede so bald und so rasch heimsuchen wird.

Aber sicher war es dann für die Witwe Wilhelmine Ahlswede wirklich tröstend, als im Frühjahr 1936 der Genius der Pietá den ganzen Grabesort ihres verstorbenen Gatten beseelte.

Wenngleich der Bildhauer Max Alf Brumme hier keineswegs versucht hat, die nahezu betörende Schönheit der Renaissance-Pietá des Michelangelo mit der ganzen Opulenz ihrer Gewandung und ihrer würdevollen Schmerzbewältigung, die im absoluten Gottvertrauen sogar von einer gewissen Gelassenheit begleitet wird, nachzuahmen, so entspricht seine Pietá wohl durchaus noch eher der unbeschreiblichen Dramatik des Todes von Hermann Ahlswede.

Die Ahlswede-Pietá, wie wir sie nennen wollen, zeigt uns eine wirkliche Mater Dolorosa, eine wirkliche Schmerzensmutter, die jeden Betrachter zutiefst beeindrucken muss, sein Herz und seine Seele deutlich spürbar ergreift.

Alles menschliche Leid dieser Welt, alle seelische und körperliche Erschöpfung und schließlich die unsagbare Trauer über den Verlust des Liebsten in der Welt versinnbildlichen sich in dieser erzenen Grabesplastik.

Wie die Gottesmutter Maria ihren einzigen Sohn beweint, ihn umfasst, als wolle sie ihn nicht mehr hergeben, so verkörpert gleichermaßen dieses Bildwerk auch das unendliche Seelenleid der Witwe Ahlswede nach dem Todesverlust ihres geliebten Gatten.

Aber ein kleines, fast unmerkliches Lächeln zeigt sich im Antlitz der Gottesmutter Maria – es strahlt hoffnungsvolle Tröstung aus, Verheißung auf ein ewiges Leben und auf ein Wiedersehen im Reiche Gottes.

Die Eheleute Wilhemine und Hermann Ahlswede waren gläubige Christen, denen die Pietá über ihrem Grabe nicht nur ein repräsentatives Kunstwerk war, sondern vor allem ein Symbol des Trostes und der christlichen Hoffnung. Es war für sie am Grabesort, im Angesicht des Todes, auch ein Glaubensbekenntnis.

*1 Am Ende seines Lebens verwendete Max Alf Brumme bei der Gestaltung seiner eigenen Familiengrabstätte erneut das Motiv der Pietá, wenngleich als ein in französischem Kalkstein gearbeitetes Relief.

Auszugsweise zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“

Band 05 S. 98 ff.

Das Grabmal des Opernsängers Otto Schelper (1844–1906)

„Mit dem am Morgen des 10. Januar 1906 erfolgten plötzlichen Hinscheiden Otto Schelpers verlor die Leipziger Oper den letzten Repräsentanten ihrer jüngsten Glanzperiode, die deutsche Bühne überhaupt einen ihrer bedeutendsten, eigenartigsten Künstler ………“.

So beginnt im „Leipziger Kalender“ des Jahres 1907 auf Seite 253 ein umfänglicher Nachruf auf Otto Schelper, einer Ikone des Operngesanges, einen der bedeutendsten Wagner-Interpreten seiner Zeit.

Es war eine kurze, schwere Lungenentzündung, die seinem Leben im Alter von 61 Jahren und 9 Monaten in seiner Wohnung in der Ferdinand-Rhode-Straße 5 in Leipzig ein rasches Ende machte.

Noch wenige Tage zuvor, am 02. und am 05. Januar, stand er, bejubelt in Wagners „Ring des Nibelungen“, auf der Leipziger Bühne.

Einen begeisterten Verehrer fand Otto Schelper übrigens auch im Herzog Ernst I. von Sachsen-Altenburg (1826 – 1908), aus dessen Hand er die „Goldene Medaille mit Krone für Verdienste um Kunst und Wissenschaft“ erhielt, wie aus der herzoglichen Verleihungsliste unter No.71 ersichtlich wird.

Otto Schelpers so plötzlicher und frühzeitiger Tod kam unerwartet und entsprechend betroffen, aber auch anteilnehmend, zeigte sich insbesondere das Leipziger Musikpublikum angesichts des Verlustes des großen Meisters.

So gestaltete sich dann auch das Begräbnis von Otto Schelper am winterkalten 13. Januar 1906 in der III. Abteilung des Leipziger Südfriedhofes noch einmal als eine letzte große Ehrung des Dahingegangenen, bei der bedeutende Persönlichkeit wie der greise Carl Reinicke, Arthur Nikisch und der Thomaskantor Gustav Schreck anwesend waren.

Sehr schnell gründete sich unter den zahlreichen Freunden und Verehrern eine Initiative, die den Leipziger Bildhauer Max Lange mit der Schaffung eines würdigen und angemessenen Grabmales für Otto Schelper beauftragte.

Im Jahr darauf, am Johannistage 1907, fand die feierliche Enthüllung des von Max Lange gänzlich aus Muschelkalkstein geschaffenen Grabmales statt.

Der Künstler hat in klassisch-antiker Tradition über gewaltigen, gekehlten Sockelschwellen eine Wand aus kräftigen Quadern errichtet, die ihren oberen Abschluss in einem ausgesprochen monumentalen, dreigeteiltem kehlenprofilierten Gesims findet und damit den Eindruck einer antiken ägyptischen Tempelfront vermittelt. Diese tempelartige Wandarchitektur wird deutlich verstärkt durch eine typisch antike, scheintürartige, konische Fläche, die geschmückt ist mit einem eindrucksvollen, trapezförmigen bronzenen Reliefbildnis des an diesem Ort ruhenden herzoglichen Kammersängers Otto Schelper.

Die Architektur des Bildnisses folgt in ihrer konischen Form der an eine Stele erinnernden Fläche, in die es bündig eingearbeitet ist.

Gleichsam können wir diese reliefgeschmückte Fläche im Zentrum der Grabmalwand auch als eine Art Altar interpretieren, worauf die beiden flankierend dargestellten weiblichen Figuren verweisen, die wir sowohl als Allegorien oder auch als Musen deuten können.

Zumindest symbolisiert die rechtsseitig abgebildete Figur der beiden im Flachrelief Dargestellten die Liebe und die Sehnsucht, wofür das Saiteninstrument spricht. Die linksseitige Figur, darauf deutet der in ihrer Hand befindliche Schleier, symbolisiert die Trauer.

Kräftige Schwellen aus Muschelkalkstein umschließen den eigentlichen Grabbezirk vor dem Grabmal, wobei die beidseitig begrenzenden Schwellen am unmittelbaren Übergang zwischen Einfriedung und Denkmal jeweils mit einem plastischen Bildnis geschmückt sind. In diesen erkennen wir unschwer eine Reminiszenz an den von Schelper so oft dargestellten Wotan aus dem „Ring der Nibelungen“ und gleichsam eine symbolische Honneur für den großen Mimen Otto Schelper selbst.

Da Wotan in der nordischen Mythologie auch als der Gott der Toten gilt, so können wir ikonografisch diese bärtigen Bildmasken unbedingt auch dem Totenkultus zuordnen.

In einigen Textauszügen entnommen:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band 05 Seite 106 ff.

Die Grabstätte der Familie des Kaufmanns Curt Rüdinger

Nun, da der Privatmann Curt Rüdinger als Patriarch der Familie dieses weite Feld der Lebensaufgabe ordentlich bestellt hatte und gemeinsam mit seiner geliebten Frau einem geruhsamen Lebensabend entgegensehen wollte, traten Krankheit und Tod in sein Haus.

Und diese unbarmherzigen Genossen ließen sich viel Zeit mit ihrer leidvollen Sendung. Der Tod näherte sich nicht rasch der geliebten Frau – Emma Alwine Rüdinger geb. Apelt starb „nach langem schweren Leiden, wenige Tage nach ihrem 59. Geburtstag“ am Abend des 21. April 1907 um 8 Uhr, einem Sonntag.

Mit ihrem frühen Tod war für Curt Rüdinger alles Glück dieser Welt verloren. 38 Jahre hatte seine Ehe in einer so bemerkenswerten Harmonie gewährt, die noch heute von den Nachfahren in nahezu idealer Verklärung in der Erinnerung bewahrt wird.

Weitaus größer im Format als alle anderen Todesanzeigen erschien bereits am folgenden Tag in den „Leipziger Neuesten Nachrichten“ die Vermeldung ihres Todes, worin wir unzweifelhaft ein eindrucksvolles Zeugnis der tiefsten Gattenliebe erkennen.

Emma Rüdinger wurde drei Tage nach ihrem frühen Tod auf dem Nordfriedhof in dessen II. Abteilung in einem Rabattengrab mit der No.204 beerdigt.

Die Trauerfeier begann an diesem Mittwochnachmittag um 3 Uhr in der prächtigen Kapelle des Nordfriedhofes, deren namhafter Leipziger Architekt Otto Brückwald bereits einige Jahre zuvor das Altenburger Hoftheater wie auch Richard Wagners Festspielhaus in Bayreuth errichtet hatte.

Auch Curt Rüdinger besaß letztlich nicht die Mittel für die Schaffung einer opulenten Grabmalanlage. Nur durch Ehrgeiz, Fleiß und eiserne Sparsamkeit hatte er in jahrzehntelanger Arbeit den familiären Wohlstand begründen und eine gewisse gesellschaftliche Reputation erwerben können. Ein gutes Zeugnis seiner bescheidenen Lebenshaltung zeigt ein noch heute in der Familie befindliches Foto von der Feier seines 60. Geburtstages, den er ganz schlicht in seiner Wohnung in der Auenstraße 13 im engsten Kreis der Familie begangen hatte, die sich dann gemeinschaftlich im Hof, mit dem Balkon des Hochparterres im Rücken, für ein Erinnerungsfoto präsentierte.

Nahezu sarkastisch begegnete dann das Schicksal noch im Todesjahr von Emma Rüdinger dem verwitweten Gatten, als er völlig unerwartet bei einer Lotterie die ansehnliche Summe Geldes in Höhe von etwa 80.000 Goldmark gewann.

Und mit diesem plötzlichen Geldsegen, so beschloss er dann, wird er ein prächtiges Grabmal für seine so sehr geliebte Frau finanzieren, die ihn so zeitig verlassen musste.

Dargestellt sehen wir hier, wenngleich idealisiert, die aus einem einzigen Marmorblock gearbeitete Gestalt der verstorbenen Emma Rüdinger, die, wie vorhandene Fotografien bezeugen, in ihren jungen Jahren als Braut der hier Dargestellten durchaus sehr ähnlich sah. Damit dürfte der Bildhauer Robert Schenker den ausdrücklichen Wünschen seines Auftraggebers Curt Rüdinger entsprochen haben, weil in dieser Darstellung dessen Erinnerungen an die frühen Jahre der großen Liebe, der Erstbegegnung mit der so schönen Braut aufleben.

Sie sitzt wie auf einem Thron in königlicher Pose; in ihrer Rechten verweist ein aus Mohnblüten gewundener, bändergeschmückter Kranz auf ihren ewigen Schlaf und am Boden vor ihr bezeugen zwei liegende Rosen die unvergängliche Gattenliebe über den Tod hinaus.

Neben der wunderschönen Gewandung, die den Adel ihrer Persönlichkeit unterstreicht, strahlt die Skulptur aber auch eine außerordentliche Faszination des Weiblichen aus, bis hin zur erotischen Wirkung. Allein darin erkennen wir, dass diese Arbeit ein Maß an höchster Individualität aufweist, wie dies allgemein keine einzige der damals weit verbreiteten Katalogarbeiten in ihrer durchaus auch starken emotionalen Wirkung zu zeigen imstande ist. Allein der ganze gestalterische Duktus dieser Skulptur bezeugt ihren unikatenen Charakter.

Als Material dürfte hier der in der Bildhauerei um 1900 so überaus bevorzugte Laaser Marmor aus Südtirol verwendet worden sein.

Die Skulptur thront auf einem mächtigen polierten Block aus schwedischem Syenit, einem unvergänglichen Hartgestein, aus dem ebenso die beidseitigen Flanken gefertigt wurden.

Rechts- und linksseitig findet sich ein geschweifter Anläufer, der einst dazu überleitete, die gesamte Grabstätte durch ein System von Schwellen, Pfosten und vermutlich bronzenen Stangen zu umschließen.

Diese Texte sind in verschiedenen Abschnitten entnommen aus der Publikation:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band 05 Seiten 12–21

Das Grabkreuz für den Kanonier Franz Pardy (1894-1916)

Mit einer familiären Totenfeier begann am Vormittag des 16. Februar 1916, einem Mittwoch, in der Leipziger Elsterstrasse 33 im Hause des wohlhabenden Privatmanns Johann Pardy und seiner Frau Philomena der traurige Abschied dieser Eltern von ihrem einzigen Kind, dem Sohn Franz.

Er war erst 21 Jahre alt, als er drei Tage zuvor am frühen Morgen im Leipziger Reservelazarett I, dem Krankenhaus St. Georg, nach langen qualvollen Wochen endlich erlöst wurde von den Leiden seiner schwersten Verletzungen, die dem einberufenen Rekruten als Kanonier der 5. Batterie des in Leipzig stationierten 7. Feldartillerieregimentes No.77 in den Kämpfen vor Verdun zugefügt wurden.

Nach der familiären Trauerfeier im Hause geleitete man von dort den Sarg zum Südfriedhof, wo in einer nicht näher bezeichneten Kapelle um 12 Uhr die offizielle Totenmesse stattfand.

Danach begab sich der Kondukt mit dem schweren eichenen Pfostensarg zur Wahlstelle No.84 in der XII. Abteilung des Südfriedhofes, die der Vater Johann Pardy tags zuvor für 2.700 Goldmark auf einhundert Jahre gekauft hatte.

In dieses Grab, unmittelbar gelegen am Fuße des Völkerschlachtdenkmales mit dessen gigantischer Kulisse, senkte man nun den Sarg mit der sterblichen Hülle des seiner Zukunft beraubten jungen Mannes.

Spätestens im Juli 1916, dies belegt eine erhaltene Zeichnung, ist die Idee der Denkmalgestaltung als „Christus am Kreuz“ ausgereift gewesen und dessen Umsetzung auch beschlossen worden.

Aber kriegsbedingt zog sich die Projektrealisierung über nahezu zwei Jahre hin, da es in den Ämtern an Personal für die Grabmalgenehmigungen mangelte und während die ausführenden Bildhauer und Steinmetze wegen der vielen Toten ein Übermaß an Arbeit hatten, fehlten ihnen andererseits die zum Kriegsdienst eingezogenen Mitarbeiter. Außerdem gestaltete sich oftmals auch die Beschaffung des mitunter sehr wertvollen Materials äußerst schwierig.

Schließlich war am 10. Mai 1918 das beachtliche Werk vollendet.

Als verwendetes Material wird ein grünlicher Fichtelgebirgssyenit und Porphyr genannt.

Hoch über dem Grabe des Kanoniers Franz Pardy ragt aus einem kräftigen Sockel das prächtige Glaubenszeugnis mit dem Gekreuzigten bis in eine Höhe von dreieinhalb Metern empor.

Über dem mit der Dornenkrone bedeckten Haupt des sterbenden Christus verweist eine am vertikalen Kreuzbalken angebrachte Schriftrolle volutenartig mit den Majuskeln INRI auf Iesu Nazarenus Rex Judaeorum.

Dieser Todesüberwinder Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte, sollte den gottgläubigen Eltern wichtigste Tröstung und zugleich aber auch Hoffnung darauf sein, dass der Tod nicht das absolute Daseinsende, sondern das Tor in das ewige Leben, in die Herrlichkeit Gottes ist.

In der außergewöhnlich großformatigen Todesvermeldung in der Lokalpresse verkünden die Eltern überschriftlich „ Auch von uns hat der Krieg das Liebste gefordert“ – und so sanktionieren auch sie den Tod ihres einzigen Kindes als ein pflichtschuldiges Opfer für das Vaterland.

Der kreuztragende Sockel ist ein massenhaft vorgefertigtes Produkt, geziert mit einem querrechteckigen Reliefbildnis, welches Kriegerhelm, quastengeschmückten Säbel und bildfüllendes Eichenlaub zeigt.

Die darunter befindliche Inschrift erinnert an den heißgeliebten guten, braven Sohn der Eltern.

Am unteren Sockelabschluss finden wir wiederum eine bereits massenhaft vorgefertigte, gedichtartige Inschrift, die da lautet:

„Tretet hin zu meinem Grabe, stört mich nicht in meiner Ruh.

Denkt was ich gelitten habe nun gönnt mir die ewige Ruhe.“

Diese Zeilen verfälschen bewusst die ungeheure Todesdramatik des hier ruhenden, auf dem grausamen Schlachtfeld zum Krüppel geschossenen jungen Franz Pardy, der dann erst später qualvoll gestorben war. Es heißt nämlich im Originaltext am Schluss „…was ich gelitten habe eh ich schloss die Augen zu“.

Auszugsweise zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band 05 Seite 22 ff.

Kunstwerk Archiv