Kunstwerke des Monats 2025

Die Grabstätte des Leipziger Oberbürgermeisters Otto Robert Georgi (1831 - 1918)

Unter den zahlreichen verdienstvollen Bürgermeistern der Stadt Leipzig im 19. Jahrhundert dürften die unvergänglichen Verdienste von Otto Koch, der von 1849 bis zum Tode 1876 sein Amt ausübte und von dessen Nachfolger Otto Robert Georgi den größten Segen über die Stadt Leipzig gebracht haben.

In den über siebenundzwanzig Jahren seiner Amtszeit schuf der Bürgermeister Otto Koch alle Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt und deren hervorragend organisierte Verwaltung – als Otto Koch im Jahre 1876 im Amt starb, hinterließ er seinem Nachfolger Otto Robert Georgi eine vollständig schuldenfreie Stadt. Noch heute erinnert würdig ein im Jahre 1899 vom Bildhauer Carl Seffner geschaffenes Denkmal am Promenadenhügel in der Nähe der Moritzbastei an diesen so überaus bedeutenden Bürgermeister der Stadt Leipzig. *

Und Otto Robert Georgi war dann wohl der Auserwählte, der die Stadt Leipzig kraftvoll und mit charismatischem Geschick im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in die Moderne führte und zu einer der führenden Metropolen des eben erst errichteten Deutschen Kaiserreiches machte.

Der im Jahre 1831 im kleinen vogtländischen Mylau geborene Otto Robert Georgi entstammte einer sehr wohlhabenden Unternehmer– und Bankiersfamilie, deren sächsische Wurzeln in Johanngeorgenstadt lagen. Sein Vater war zeitweilig Finanzminister des Königreiches Sachsen und Mitinhaber zahlreicher Unternehmungen. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Plauen studierte der junge Otto Robert Georgi an den Universitäten von Leipzig, Göttingen und Heidelberg die Rechte, wurde 1857 zum Dr. jur. promoviert und arbeitete dann ab 1859 als Rechtsanwalt und Notar in Leipzig. Ab 1867 begann seine Karriere als Stadtverordneter und schließlich wurde er nach dem frühen Tod von Otto Koch dessen Nachfolger im Amt des Leipziger Bürgermeisters, der dann bald auch als erstes Stadtoberhaupt den Titel eines Oberbürgermeisters erhielt.

Es ist müßig, hier auf die Vielzahl der Verdienste von Otto Robert Georgi hinzuweisen, aber seine Entscheidung, den seinerzeit durchaus nicht unumstrittenen Architekten Hugo Licht ohne jede Ausschreibung zum Leipziger Stadtbaurat zu berufen, dürfte zu Georgis wirklichen Großtaten gehören – mit Hugo Licht hat Georgi schließlich ein neues Leipzig gebaut, dessen beeindruckendes Neues Rathaus ganz besonders davon Zeugnis ablegt. Nach der Grundsteinlegung für den Bau des größten deutschen Rathauses im Jahre 1899 ging Otto Robert Georgi in den wohlverdienten Ruhestand, dem er sich noch viele Jahre erfreuen konnte.

Im Alter von dreißig Jahren hatte Georgi 1861 seine Frau Anna Gruner in Lindenthal geheiratet, die ebenso einer außerordentlich reichen Familie entstammte, deren Vater u.a. das nahegelegene bedeutende Rittergut Breitenfeld nahe Leipzig besaß. Die zahlreichen Kinder dieser glücklichen Ehe konnten später neue eheliche Allianzen schmieden, die wiederum den Klassenerhalt dieser weitverzweigten elitären Oberschichten auf ihre Kinder übertragen konnten.

Der Königlich-Sächsische Geheime Rat und Oberbürgermeister a.D. Dr. Otto Robert Georgi starb in den frühen Morgenstunden des Oster- montags am 01. April 1918 im gesegneten Alter von 86 ½ Jahren.

Drei Tage später wurde er am 04. April 1917 mittags zu Grabe getragen - es war ein frühlingshafter Tag, die Sonne schien hell. Zur Trauerfeier in der Hauptkapelle waren sämtliche Eliten der Stadt erschien – so auch der kommandierende General.

Der Thomanerchor sang „Wenn ich einmal soll scheiden….“, es wurde ein Telegramm des Königs Friedrich August III. von Sachsen verlesen und mit zahlreichen Gesängen geleitete man Otto Robert Georgi zum ausgewählten Ort in der XI. Abteilung des Südfriedhofes, wo man seinen schweren eichenen Pfostensarg in der Wahlstelle No.128 im hinteren mittleren Grab einsenkte. **

Für das hundertjährige Nutzungsrecht an der insgesamt 36 Quadrat- meter umfassenden Grabstätte hatte zuvor der Sohn Justizrat Dr. jur. Otto Georgi den üblichen Preis von 3.600 Goldmark gezahlt.

Am 09. April 1920 – zwei Jahre nach der Beerdigung des Geheimen Rates war der verhängnisvolle Erste Weltkrieg längst verloren, das Kaiserreich und die Königlichen Monarchien durch die Revolution beseitigt, die Goldmark als einst stabile Währung entwertet und die Inflation begann millionenfach die Zerstörung von Existenzen – beantragte der namhafte Leipziger Bauunternehmer Bernhard Leuthier „im Auftrag der Hinterbliebenen des verstorbenen Oberbürgermeisters a.D. Dr. Otto Georgi“ die Genehmigung für die Aufstellung eines Denkmales auf dem Südfriedhofe, dessen „Entwurf vom Herrn Geheimrat Prof. Dr. ing. Hugo Licht“ stammt, in dessen Händen auch die Bauleitung liegt.

Die Genehmigung für die Errichtung des Grabmales datiert am 23. April 1920 – die Fertigstellung ist in den Akten für den 31. Juli 1920 bezeugt.

Hugo Licht als Schöpfer des Grabmales wählte den Unterfränkischen Muschelkalkstein, den von ihm immer bevorzugtem Material, aus dem übrigens auch das Neue Rathaus errichtet wurde (Kalkstein for ever -Zitat Hugo Licht). Während die Errichtung des Denkmals in den Händen des renommierten Bauunternehmers Bernhard Leuthier lag, so erfolgte die Herstellung des Denkmales nach Überzeugung des Autors in der bereits im Jahre 1851 gegründeten Leipziger Steinmetz – und Bildhauerwerkstatt F.G. Damm, deren Mitwirkung am Neuen Rathaus und anderen Großbauten der Stadt vielfach bezeugt ist.

Das knapp dreieinhalb Meter hohe stelenartige Grabmal erhebt sich über einem kräftigen Sockelquader und zeigt an der Front in der unteren Fläche erhaben ausgearbeitet im Relief eine sitzende weibliche Gestalt im Trauergewand, die mit der Linken ihr vom Schleier bedecktes Haupt stützt und mit der Rechten eine Rose ablegt als Zeichen ihrer unvergänglichen Liebe. Dies dürfte symbolisch die trauernde Witwe Anna Georgi darstellen und entspricht vollständig der erhaltenen Entwurfszeichnung von Hugo Licht – der die Stele nach oben abschließende satteldachförmige Deckstein ist seitlich mit Akroterien geschmückt und verweist auf die klassizistische Idee. Die Front dieses Decksteins ist geziert mit einem Ouroboros, dem altägyptischen Symbol der Schlange der Ewigkeit, des Kreislaufs um die Unendlichkeit. Darunter liegend sollte lt. Zeichnung ein üppiges Feston aus Lorbeerblättern auf das verdienstvolle Wirken des hier ruhenden Oberbürgermeisters Otto Georgi verweisen, aber schließlich hatte man diese Idee verworfen und die Wappen der drei Städte Johanngeorgenstadt, Leipzig und Mylau (v. li.n. re.) im Relief aus dem Stein gearbeitet – ein Verweis auf die entsprechende Ehrenbürgerwürde, mit der Otto Georgi zu Lebzeiten einst ausgezeichnet wurde.

Im mittleren Teil der Frontfläche findet sich erhaben großbuchstabig aus dem Stein gearbeitet der Name

DR. OTTO ROBERT GEORGI

seine Lebensdaten und der Verweis auf sein Amt als Oberbürgermeister der Stadt Leipzig sowie zur Ehrenbürgerschaft der drei vorgenannten sächsischen Städte.

Nach dem Tode seiner Witwe Anna Georgi geb. Gruner wurde auch ihr Name entsprechend eingearbeitet. Nach gründlichen Untersuchungen des Autors muss es – wahrscheinlich während des Zweiten Weltkrieges – eine erhebliche Zerstörung im Bereich des unteren Schriftfeldes gegeben haben, die vielleicht durch Granatsplitter oder Einschüsse verursacht wurden. Später wurde dieser Mangel beseitigt durch die bündige Einarbeitung einer entsprechenden geschliffenen Kalksteinplatte, die dann wieder originalgetreu beschriftet wurde.

Neben Otto Robert Georgi und seiner Frau Anna Laura Therese geb. Gruner wurden auch zwei seiner Söhne – der Justizrat Dr. jur. Otto Ferdinand Georgi und der Arzt Dr. med. Robert Georgi – und die unverheiratet gebliebene Tochter Anna Ottilie Georgi hier zur letzten Ruhe gebettet. Vor jedem der fünf efeubewachsenen Grabhügel findet sich eine entsprechende Tafel aus Muschelkalkstein mit dem Namen und Lebensdaten der hier erdbestatteten Toten.

Ein allseitig polierter Stein aus schwarzschwedischem Granit, geziert mit dem Wappen der Stadt Leipzig, verweist darauf, dass die Grabstätte zum Ehrengrab der Stadt Leipzig erhoben wurde.

* Mit der Zerstörung des Neuen Johannisfriedhofes wurde im Jahre 1970 auch das Grab von Otto Koch eingeebnet – ebenso erging es dem Grab des verdienstvollen Oberbürgermeister Bruno Tröndlin.

** Oberbürgermeister Otto Robert Georgi hatte am 17. Mai 1879 in der VIII. Abteilung des Neuen Johannisfriedhofes das Erbbegräbnis No.8 erworben und am gleichen Tage dort seine im Alter von 77 ½ Jahren in Mylau verstorbene Mutter Emilie Georgi geb. Brückner beerdigt. Sie war „die Königlich-Sächsische Staatsministers Witwe“, ein Doppelgrab an der Scheidewand No.7 die Mittelstelle.

Die marmorne Grabstele des Rauchwaren- händlers Friedrich Maerz (1836 – 1905)

Im Zentrum der renommierten XVII. Abteilung des Südfriedhofes findet sich die über drei Meter hohe Grabstele der Familie des hoch- angesehenen Leipziger Rauchwarenhändlers Friedrich Maerz, der in jungen Jahren nach solider Ausbildung bei einem Kürschner in Wiehe an der Unstrut das Kürschnerhandwerk erlernte. Am 01. Juni 1869 gründete Friedrich Maerz am Leipziger Brühl, dem legendären Zentrum des weltweiten Pelzhandels, eine Kürschner-Werkstatt, aber schon nach wenigen Jahren betrieb er mit enormem Elan und geschäftlichem Geschick eine florierende Rauchwaren-Handlung und gehörte bald zu den führenden Persönlichkeiten der Branche am Brühl.

Wenige Tage nach seinem 69. Geburtstag starb Friedrich Maerz am 13. November 1905 – sein Grabesort ist bis heute unbekannt und bedarf weiterer Nachforschungen.

Die Söhne Alfred und Walter erbauten im Jahre 1909 am angestammten Platz im Brühl ein vom Architekten Fritz Schade geplantes neues Firmengebäude, welches als der erste Stahlbetonbau in die Leipziger Architekturgeschichte einging.

Nachdem Marie Maerz geb. Walther, die um zwanzig Jahre jüngere Witwe von Friedrich Maerz, am 16. Februar 1928 gestorben war, erwarben die beiden in Borsdorf bei Leipzig wohnenden Söhne Alfred und Walter am 13. März 1928 für 2.000 Reichsmark das Erbbegräbnis No.44 in der XVII. Abteilung des Südfriedhofes und legten fest, dass künftig sämtliche hier ruhende verstorbene Glieder der Familie feuerbestattet werden.

Am 26. März 1928 beantragte der Bildhauer Ernst Körner, Inhaber eines unmittelbar am Südfriedhof gelegenen Grabsteingeschäftes, die Genehmigung für die Errichtung der Grabstele aus schlesischem Marmor. Die Oberfläche der Schriftseite wurde geschliffen bearbeitet, die übrigen Flächen aufgeschlagen.

Der Entwurf für diese Grabstele – zeitgemäß ganz im Stil des Art Déco – stammt vom Bildhauer Ernst Körner, die Herstellung der Grabstele erfolgte dann in den bedeutenden Marmorwerken W. Thust im schlesischen Gnadenfrei – dort gründete der jungen Steinmetz Carl Christian Thust vor über zweihundert Jahren 1819 die noch heute führende traditionsreiche Unternehmung. *

Der Autor geht davon aus, dass der erhaben ausgearbeitete Bildschmuck der Stele – Lorbeerblätter als Zeichen des verdienst- vollen Wirkens der künftig hier ruhenden Toten und das Stundenglas als ein Memento Mori, eine Mahnung an die Vergänglichkeit des Lebens – nach dem Entwurf von Ernst Körner bereits in den Marmorwerken Thust eingearbeitet wurden und die Leistung von Körner in der Fundamentierung und Errichtung der etwa zwanzig Zentner schweren Stele und ihre spätere Beschriftung bestand.

Die Asche zahlreicher Verstorbener der Familie sind hier zur letzten Ruhe eingebettet, darunter auch Alfred Maerz, der im Jahre 1953 im Alter von 72 ½ Jahren verstorbene älteste Sohn des Begründers der namhaften Rauchwarenhandlung. Dessen Bruder Walter Maerz wagte nach den kriegsbedingten Zerstörungen der Produktionsstätten in Leipzig und der Verstaatlichung in der DDR einen Neuanfang in Celle und führte die Unternehmung als Familienbetrieb noch über Jahrzehnte sehr erfolgreich weiter.

* in den schlesischen Marmorwerken Thust wurden auch die Marmor-Sarkophage der preußischen Könige gefertigt

Die marmorne Grabskulptur der Gisela Harrassowitz (1919 – 1925)

Am 29. Juni 1920 erwarb der Buchhändler Hans Harrassowitz in der XVII. Abteilung des Südfriedhofes die Wahlstelle No.236 – am Vortag wurde in dieser Grabstätte „in der Mitte tief“ sein Vater Otto Wilhelm Harrassowitz in einem eichenen Pfostensarg beerdigt. *

Geboren wurde der am 24. Juni 1920 in Gaschwitz verstorbene Otto Wilhelm Harrassowitz am 18. Dezember 1845 in Venezuela in der Hafenstadt La Guayra – sein Vater hatte sich dort mit diversen Unternehmungen sehr erfolgreich geschäftlich etabliert, darunter auch eine Kupfermine. Im Alter von 10 Jahren wurde Otto Harrassowitz nach Deutschland gebracht, wo er nach dem Schul- besuch schließlich eine Buchhändlerlehre im Leipziger Antiquariat des Karl Franz Koehler absolvierte und anschließend dort noch drei Jahre als Gehilfe arbeitete. Daran schloss sich für drei Jahre eine Tätigkeit bei einem renommierten Buchhändler in Amsterdam an – im Jahre 1872 gründete er mit Oscar Richter in Leipzig die Buchhandlung Richter & Harrassowitz, die allerdings nur drei Jahre bestand und ab 1875 von Otto Harrassowitz allein geführt wurde.

Das besonders auf geisteswissenschaftliche Literatur spezialisierte Antiquariat Otto Harrassowitz erlangte Weltruhm, 1894 wuchs es durch den Erwerb der Firma K.F. Koehler zu einem international agierenden Imperium des Buchhandels. Aber wegen seiner gesundheitlichen Umstände übergab Otto Harrassowitz im Jahre 1915 die Geschäfte seinem einzigen Sohn Hans Harrassowitz, der die Firma mit glücklicher Hand bis zu seinem Tode fast fünfzig Jahre sehr erfolgreich führte.

Am 21. Juni 1922 beantragte der namhafte Leipziger Bildhauer Alfred Fränzel die Aufstellung eines Grabmales für den verstorbenen Otto Harrassowitz – es handelte sich um eine schlichte Platte aus schlesischem Marmor in den Abmessungen 53 cm x 41 cm, die beschriftet war mit dem Namen des Verstorbenen und seinen Lebensdaten, wie wir sie noch heute auf der Grabstätte finden. Nichts erinnerte daran, dass Otto Harrassowitz die Ehre eines königlich-sächsischen Hofrates besaß oder er als Konsul die Interessen seines Geburtslandes Venezuela in Sachsen vertrat. Der Entwurf der Schrift stammt vom Bildhauer Professor Adolf Lehnert. Vermutlich kurz nach dem Begräbnis hatte man auf der Grabstätte bereits einen großen Findling als zentralen Denkstein der Familie aufgerichtet, der allerdings in der Zeit nach 1949 dem willkürlichen Beräumungsdrang der damaligen Friedhofsverwaltung zum Opfer fiel.

Am 29. März 1926 beantragte der Bildhauer Professor Adolf Lehnert (Markkleeberg Mozartstraße 1) die Genehmigung für „ein Grabmal für das Töchterchen des Verlagsbuchhändlers Otto Harrassowitz auf dem Südfriedhofe in der Nähe des Mausoleums Fritzsche“. **

Als Material für die Skulptur wird Untersberger Marmor benannt, der Sockel soll aus Beuchaer Granit gefertigt werden. Der Bildhauer Lehnert erwähnt den Gesamtpreis in Höhe von 1.800 Mark. Er bittet um eine zügige Bearbeitung des Grabmalantrages, weil er bis zum Johannistag 1926 das Grabmal über dem Grabe des Kindes errichten möchte. ***

Die Skulptur des kleinen Mädchens zeigt sich in unschuldiger Nacktheit, leicht umhüllt von einem Chiffon, einem feinen durchsichtigen Gewebe. Betend steht es barfüßig auf einer kissenartigen Auflage, die von Rosenblüten umschlossen ist als ein Zeichen unvergänglicher Elternliebe. Die Haare des Kindes sind geschmückt mit einem blütenbesetzten Band. An der Front des Postamentes findet sich großbuchstabig eingearbeitet der Name des Kindes GISELA HARRASSOWITZ und die Daten ihres kurzen Lebens.

Das kleine Mädchen war am Ostersonnabend, den 11. April 1925, im Alter von 5 Jahren 11 Monaten und 4 Tagen gestorben – es wurde vier Tage darauf am 15. April 1925 in einem eichenen Pfostensarg mit Zinkeinsatz beerdigt.

Die Skulptur bedarf nach nunmehr einem Jahrhundert bei Wind und Wetter dringlichst einer fachgerechten Restaurierung und auch die Schrifttafel über dem Grabe von Otto Harrassowitz bedarf einer Überarbeitung, um ihre Lesbarkeit wieder herzustellen.

Vielleicht erinnert sich die Firma Harrassowitz ihres großen Gründers……

* Lt. Leipziger Neueste Nachrichten v. 26. Juni 1920 starb Otto Harrassowitz nach langer, schwerer Krankheit – er wurde am Montag, den 28. Juni 1920, nach vorheriger Trauerfeier in der Hauptkapelle des Südfriedhofes nachmittags um 4 Uhr beerdigt.

** der Bildhauer Lehnert irrt hier – Gisela Harrassowitz kann kaum die Tochter von Otto Harrassowitz gewesen sein, denn er war zum Zeitpunkt der Geburt bereits 73 Jahre alt, seine Ehefrau Louise geb. Seidlitz war in jener Zeit bereits 63 Jahre. Das Kind war lt. Traueranzeige in den LNN 16. April 1926 eindeutig die Tochter des Sohnes Hans Harrassowitz und seiner Ehefrau Gertrud, geb. Otto.

*** eine nahezu identische Ausführung der Skulptur findet sich auf dem renommierten Trinitatisfriedhof in Dresden

Das Grabmal "Aufschwebende Seele"

Im Jahre 1936 erwarb die Familie des Leipziger Revisors Bruno Jokisch aus traurigem Anlass in der XXII. Abteilung des Leipziger Südfriedhofes eine aus drei Rabattengräbern bestehende Grabanlage und beauftragte den seit 1935 in Dresden lebenden akademischen Bildhauer Otto Zirnbauer mit der Schaffung eines Grabmales.

Im Jahre 1938 wurde schließlich das von Zirnbauer aus Krenzheimer Muschelkalkstein geschaffene sepulkrale Kunstwerk mit dem Titel „Aufschwebende Seele“ auf der Grabstätte Jokisch errichtet. Über kräftigem Sockel erhebt sich wiederum gesockelt das kräftige Relief mit dem Bildnis einer reichgewandeten jungen Frau, die in den Händen eine Flammenschale hält und deren Füße auf das Aufschwebende weisen. Während der müde Leib im Grabe zur letzten Ruhe gebettet ist, schwebt ihre Seele in die himmlischen Gefilde hin zu Gott. Tröstend ist die Inschrift im Sockel unter dem Bildwerk „Stark wie der Tod ist die Liebe“.

Der im Jahre 1903 im niederbayerischen Obernzell geborene Otto Zirnbauer wurde nach solider akademischer Ausbildung in den Jahren 1924 / 1925 Meisterschüler bei Franz Barwig d. Ä. an der Kunstakademie in Wien.

Ab 1935 hatte er sich in der sächsischen Metropole Dresden niedergelassen und schuf in den folgenden Jahren eine Vielzahl bedeutender Werke, die letztlich aber im Februar 1945 im Bombenhagel nahezu allesamt vernichtet wurden. Erhalten hat sich sein im Jahre 1939 geschaffenes bedeutendes Werk „Der gute Hirte“ für die Priestergruft auf dem Alten Katholischen Friedhof in Dresden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Otto Zirnbauer bis zu seinem Tode am 10. November 1970 in Passau. Neben seinem beachtlichen Werkschaffen als Bildhauer hatte sich Zirnbauer auch einen Namen als bedeutender Restaurator gemacht.

Anlässlich seines hundertsten Geburtstages wurde im Jahre 2003 in Passau eine Straße nach Zirnbauer benannt. Sein Grab mit einer bemerkenswerten Grabstele auf dem Innstadtfriedhof in Passau wird bis heute achtbar gepflegt.

Das Leipziger Kunstwerk „Aufschwebende Seele“ wird noch im November 2025 eine qualifizierte Restaurierung erfahren.

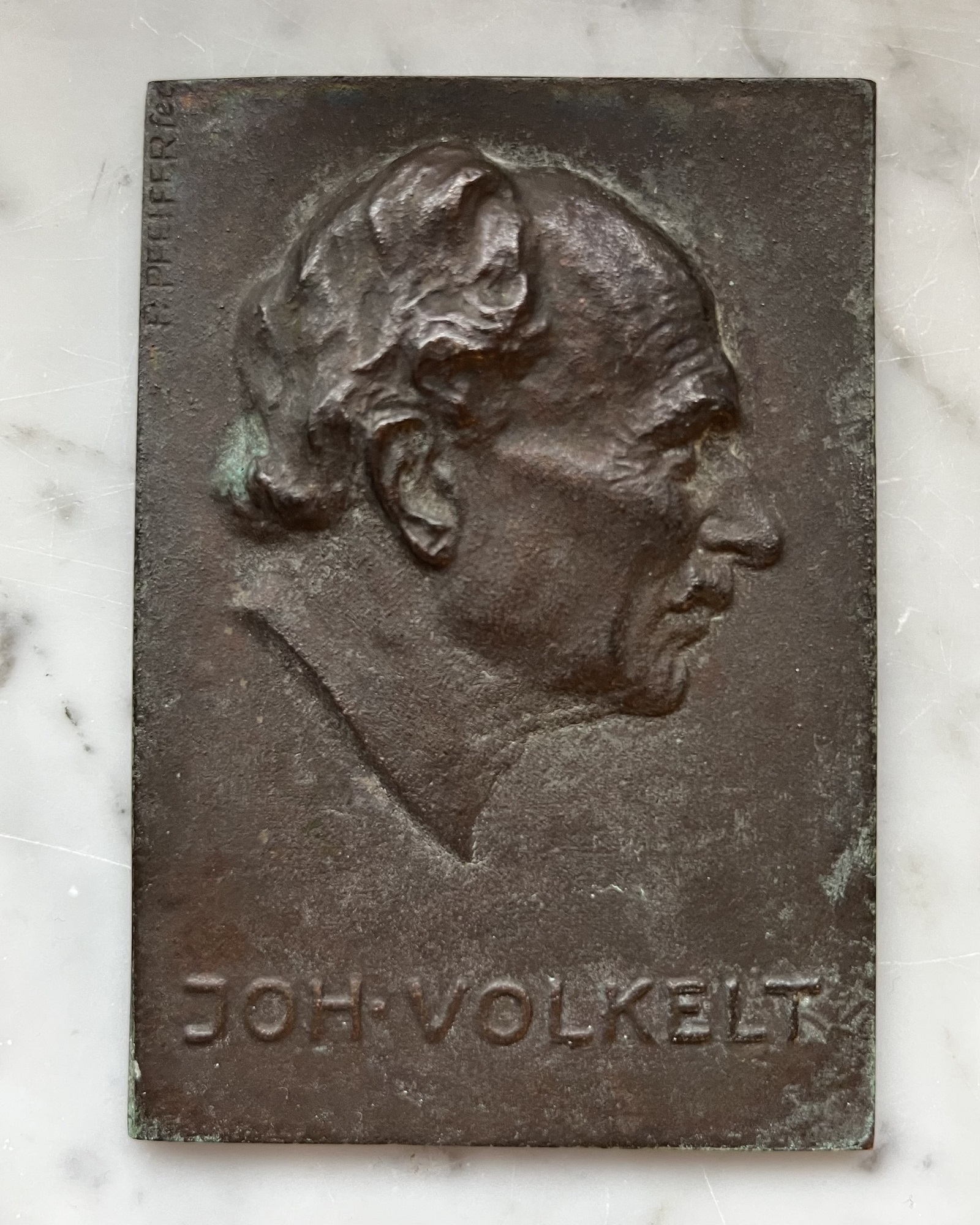

Die Grabstätte des Philosophen Professor Johannes Volkelt

(1848 -1930)

Im östlichen Areal der zweiten Abteilung des Leipziger Südfriedhofes finden wir im SEPULCRUM UNIVERSITATIS LIPSIENSIS die Grabstätte des hochbedeutenden Philosophen Professor Johannes Volkelt.

Volkelt, der im Jahre 1848 im schlesischen Kunzendorf geboren wurde, wuchs in einer von großer protestantischer Frömmigkeit geprägten Familie auf.

Er studierte in Wien, Jena und Leipzig – nach seiner Dissertation in Jena im Jahre 1876 wurde er dort drei Jahre später zum Professor berufen.

Basel und Würzburg wurden wichtige Stationen seiner akademischen Laufbahn, bis er schließlich von 1894 bis 1921 dauerhaft an der Universität Leipzig wirkte, Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften war. Hegel, Kant, Schopenhauer und andere Geistesriesen beeinflussten sein unermüdliches und überaus erfolgreiches Wirken auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie.

Seiner überragenden Bedeutung als Wissenschaftler entsprechend; wurde der am 8. Mai 1930 gestorbene Professor Johannes Volkelt wenige Tage später in diesem privilegierten Grabfeld der ALMA MATER LIPSIENSIS beerdigt.

Von uns unbekannter Hand wurde das massige, klassizistisch geprägte Grabmal aus Kalkstein gefertigt, bedeckt von einem gegiebelten satteldachförmigen Aufsatz, geschmückt mit den typischen Akroterien. Ein umlaufender Perlstab gliedert das Grabmal, an dessen Front die Namen und Lebensdaten von Johannes Volkelt und seiner Frau Meta eingearbeitet sind.

Mittig findet sich ein geflügelter Engelskopf, unter dem ein erhaben ausgearbeiteter üppiger girlandengeschmückter Feston auf das christlich geführte Leben der hier bestatteten Toten verweist. Von diesem christlichen Bekenntnis zeugen auch die Inschriften

DEIN REICH KOMME und EDEL SEI DER MENSCH; HÜLFREICH UND GUT.

Das Grabmal der

Kaufmannsfamilie Blank

An der westlichen Spitze der XVI. Abteilung des Leipziger Süd- friedhofes befindet sich in deutlich exponierter Lage das stattliche Grabmal der Kaufmannsfamilie Blank.

Der Tod des Patriarchen im März 1917 – er wurde 64 Jahre alt – dürfte die Ursache des Erwerbes eines Nutzungsrechtes an dem zweistelligen Rabattengrab mit den Nummern 336 und 337 gewesen sein. Am 12. März 1917 wurde der Kaufmann Julius Moritz Blank im Grabe No.337 beerdigt.

Spätestens im Frühjahr 1918, wohl anlässlich des ersten Todestages, dürfte das Grabmal aus rotem Meißner Granit auf der Grabstätte errichtet worden sein. Über mindestens drei Meter tiefem Ziegelfundament baut sich über üblichem Sockel stelenartig das Grabmal mit stichbogenartigem Abschluss auf und vorgelagert thront auf einem entsprechenden Podest eine nahezu lebensgroße weibliche Sitzfigur aus Carrara-Marmor, die unzweifelhaft die trauernde Witwe des dahingegangenen Kaufmanns darstellen soll. In üppigem faltenreichem Gewand gekleidet, sitzt sie sandalenbeschuht in nachdenklicher Trauerpose, in ihrer Rechten einen Zweig von Mohnblumen haltend als ein Verweis auf den ewigen Schlaf des hier im Grabe ruhenden Gatten. Seitliche Anläufer tragen die erhaben aus dem Stein gearbeitete Inschrift

RUHESTÄTTE DER FAMILIE BLANK

Auf den Anläufern als auch auf dem Podest des Mittelteiles finden sich jeweils erhaben aus dem Stein gearbeitete querrechteckige Patten mit polierter Front. Sie erinnern mit ihren vertieft eingearbeiteten Inschriften an die in diesem Grabe bestatteten Toten – den Kaufmann Moritz Blank und dessen Witwe Marie Blank geb. Gläser, die ihren Gatten um siebzehn Jahre überlebte und auch an deren Sohn Johannes Blank, der im Oktober des Jahres 1942 im Alter von 66 Jahren gestorben war. Alle nicht polierten Flächen des granitenen Grabmales sind fein gestockt bearbeitet.

Die Autorenschaft an diesem prächtigen Grabmal lässt sich nicht nachweisen, aber Material und Duktus weisen hier auf den namhaften Bildhauer Professor Werner Stein (1855-1930). Aber auch der Leipziger Bildhauer Arthur Trebst (1861-1922) ist als Werkschöpfer hier nicht gänzlich auszuschließen.

Da die Marmorskulptur als ein wesentliches Teil des Flächendenkmals Südfriedhof Leipzig galt, wurde eine um 1990 beantragte Verbringung der Skulptur weg vom Friedhof behördlich versagt. Bald danach wurde der Kopf dieser wertvollen Arbeit von unbekannter Hand abgetrennt – zahlreiche ähnliche Frevel folgten seitdem.

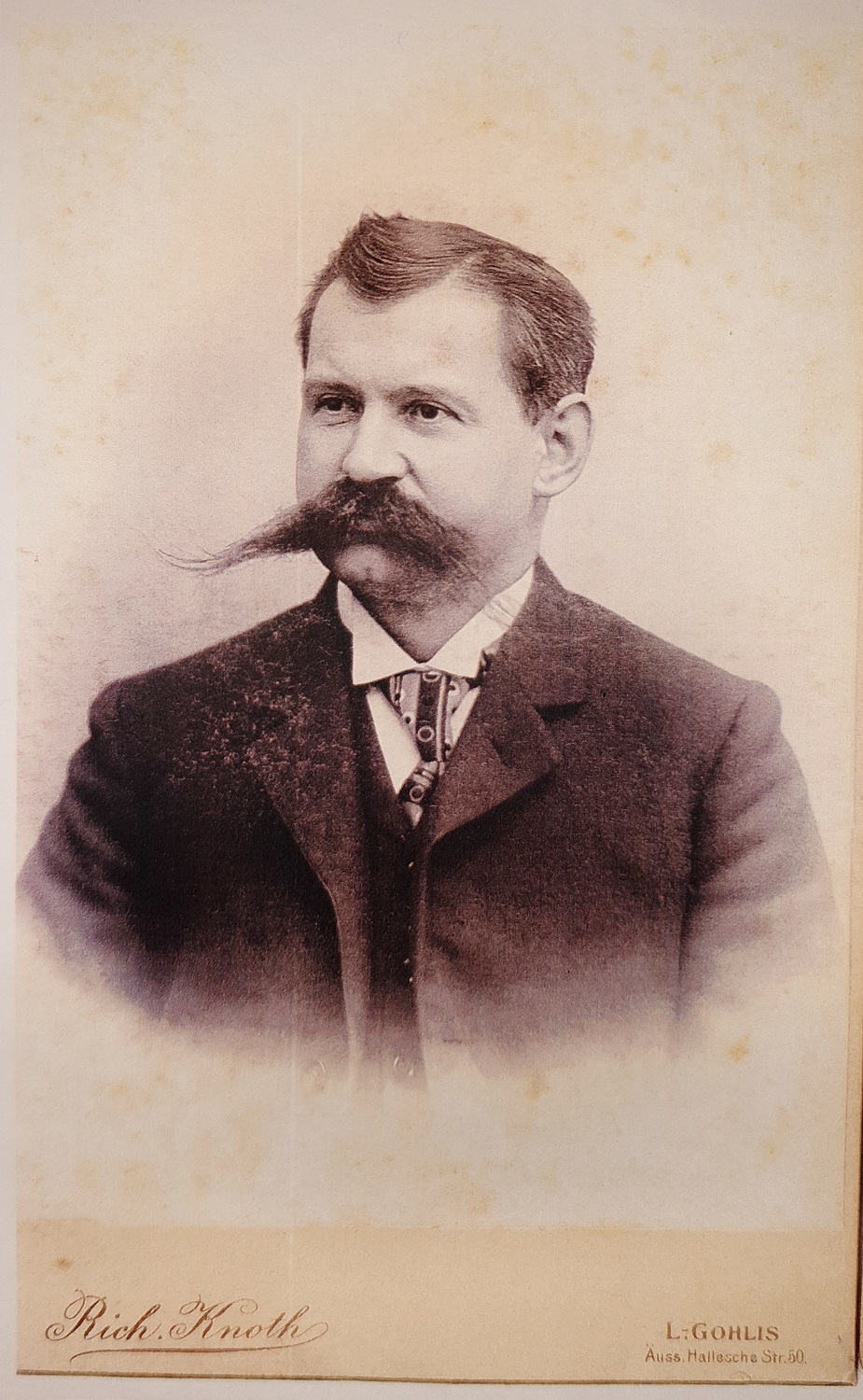

Der Fabrikbesitzer Richard Moritz Wenck (1861 – 1905)

Schon in sehr jungen Jahren, als er gerade die Volljährigkeit erlangt hatte, übernahm der Kaufmann Moritz Wenck als Nachfolger die in Leipzig ansässige Lithographische Anstalt und Steindruckerei des Moritz Prescher und wandelte diese Firma sehr bald zu einer Kunstdruckerei und Cigarrenkistenfabrik, die als Aktiengesellschaft schließlich ein florierendes Unternehmen wurde. Moritz Wenck heiratete Franziska Hedwig geb. Arnold, Tochter eines wohlhabenden Leipziger Steindruckereibesitzers. Als Vorstand der Aktiengesellschaft sicherte er seiner Frau und den beiden Kindern Johannes und Gretchen ein gutbürgerliches Leben, welches letztlich auch von den Schwiegereltern noch maßgeblich befördert wurde.

Nur wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag erwarb der Kaufmann und Fabrikbesitzer Richard Moritz Wenck gemeinsam mit seiner Ehefrau Franziska Hedwig Wenck am 04. September 1901 auf dem Leipziger Südfriedhof das hundertjährige Nutzungsrecht an der Wandstelle No.82, bezahlte am folgenden Tage.

Am 03. Mai 1902 beantragte der renommierte Bildhauer Rudolph Cöllen die Erbauung einer Gruftanlage und gleichzeitig die Errichtung einer Wandstellenarchitektur aus Granitgestein und „einiger Broncevergoldungen“. Nachdem binnen weniger Tage alle behördlichen Zustimmungen – vom Baucommissar Haubold, dem Stadtbaurat Scharenberg und schließlich dem Stadtbezirksarzt Dr. Siegel – erteilt worden waren, dürften Mitte Mai 1902 die Bauarbeiten begonnen haben.

Die Gruft hat eine Tiefe von 3 Meter, ihre Umfassungsmauern aus „harten Steinen“ sind etwa 40 cm stark in Zementmörtel gemauert und innenseitig gefugt worden. Das ein Stein starke Gruftgewölbe wurde ist als preußisches Kappengewölbe aufgeführt, welches wie üblich in Stahlträgern eingebunden ist. Der Gruftboden aus gestampftem Beton wurde mit in Zementmörtel gemauerten Ziegelrollschichten bedeckt. Starke Granitplatten verschließen die Öffnung zur Gruft, die mit etwa 50 cm Erdreich bedeckt wurde.

Die Wandstellenarchitektur trägt vollständig die Handschrift des Bildhauers Rudolph Cöllen, erreicht bis zum bekrönenden Kreuz eine Höhe von nahezu 5 Metern. Im Zentrum befindet sich eine große Tafel aus poliertem schwarzschwedischem Granit*, die auch an eine Scheintür erinnert.

Mit ihrer Inschrift

FAMILIEN

WENCK-ARNOLD

1902

verweist die Tafel auf die Ruhestätte der beiden durch Heirat eng verbundenen Familien.

Kräftige Pilaster flankieren die Schrifttafel, geschmückt mit erhaben ausgearbeiteten Mäanderbändern und darüber befindlichen Zeichen des Alpha und Omega. Bekrönt werden die Pilaster mit jeweils einer Flammenschale, die geziert ist mit bronzenen Ringen.

Unterhalb des bekrönenden steinernen Kreuzes verweist das Christusmonogramm auf die Zuversicht der gläubigen Familie im Sinne christlicher Heilslehre.

Die beiden seitlich flankierenden Pilaster der Wandstelle sind jeweils sehr üppig mit einem bronzenen Palmenzweig und Lorbeerblättern versehen, die vermutlich einst vergoldet waren**; ein Verweis auf die irdischen Verdienste der hier ruhenden Toten und ihren ewigen Frieden.

Über der großen granitenen Schrifttafel findet sich eine Lünette mit einem bronzenen Bildwerk von der Hand des bedeutenden Bildhauers Josef Magr. Dargestellt sind vier singende Putti, in ihren Händen ein Notenblatt haltend. Diese geflügelten Knäblein symbolisieren seit jeher eine Verbindung zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen und passen so recht zu dieser Stätte der Ewigkeit.

Die Entwurfszeichnung beinhaltete eine andere bildliche Darstellung, die eher an Gottvater erinnert. Aber denkbar wäre es, dass Josef Magr mit der Modellierung der Palmwedel beauftragt worden ist und erst etwas später den Auftrag für das Bildwerk der Lünette erhielt. Interessant wäre die musikalische Botschaft des Notenblattes – vielleicht könnte eine dringend notwendige Restaurierung des Bildwerkes eine entsprechende Erkenntnis bewirken.

*unten rechts findet sich der Verweis auf die Autorenschaft – R.CÖLLEN

**siehe auch die Grabstätten E. Otto Wilhelmy oder Fritz Rehwoldt mit Vergoldungen

Alfred E. Otto Paul

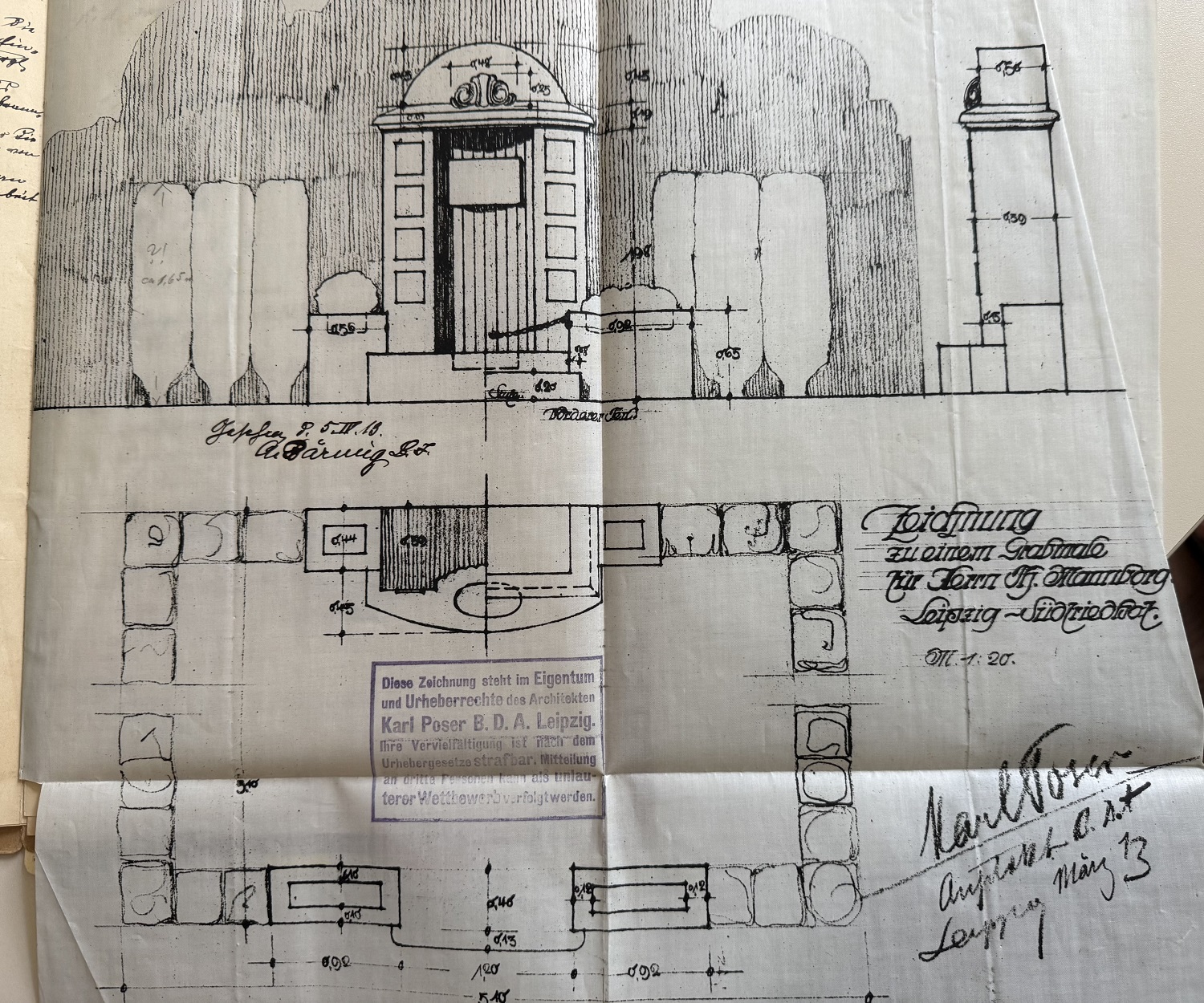

Das Grabmal des Harmoniumfabrikanten Karl Theodor Mannborg (1861 – 1930)

Der im Jahre 1861 im schwedischen Karlstad geborene Karl Theodor Mannborg kam wie auch seine Landsleute Lars Magnus Hofberg und Olof Lindholm in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts nach Sachsen, wo sie in der einst vom berühmten Orgelbaumeister Urban Kreutzbach* in Borna begründeten Werkstatt die Kunst des Orgelbaues erlernten. Theodor Mannborg, der zuvor noch in seiner schwedischen Heimat eine Tischlerlehre absolviert hatte und danach in der Harmonium-Werkstatt des Johan Petter Nyström in Karlstad das Handwerk erlernt hatte, arbeitete nach seiner Zeit bei Kreutzbach noch eine Weile beim Orgelbaumeister Klais in Bonn, ehe er am 29. April 1889 in Borna seine kleine Harmoniumfabrik Theodor Mannborg gründete. Fünf Jahre später übersiedelte Mannborg nach Leipzig, ab 1904 etablierte er sich dauerhaft im Stadtteil Lindenau. Er wurde bereits im Jahre 1900 der Vorsitzende im Verband der deutschen Harmoniumfabrikanten, trug sehr bald den Titel eines Hoflieferanten der Königshäuser von Sachsen, Spanien und Rumänien. Ab 1913 war er Mitglied der schwedischen Musikakademie, wurde Inhaber hoher Orden des Königreiches Schweden und des Deutschen Kaiserreiches.

Am 25. Oktober 1912 erwarb Theodor Mannborg für 1.300 Goldmark in der I. Abteilung des Leipziger Südfriedhofes das Erbbegräbnis No.3, auf dem dann von April bis Juni 1913 ein vom namhaften Architekten Karl Poser geplantes Grabmal in zeittypischer Prägung vermutlich aus Muschelkalkstein errichtet wurde. Ursache des Grabstättenerwerbs war der frühe Tod seiner Ehefrau Marie Therese Mannborg, die am Tag zuvor im Alter von 46 Jahren gestorben war.

Theodor Mannborg selbst starb am 26. Juli 1930 im Alter von 68 Jahren.

Am 27. März 1931 beantragte der Leipziger akademische Bildhauer Alfred Fränzel die Genehmigung für ein neues Grabmal aus hellem blauen Labrador gemäß dem heutigen Bestand. Das 1913 vom Architekten Karl Poser errichtete Grabmal wurde beseitigt und ging unwiederbringlich verloren – auf dessen Altfundament wurde schließlich das heutige Grabmal von Alfred Fränzel errichtet. In schlichter klassizistischer Prägung erhebt sich das dreigeteilte Grabmal, in dessen Mittelfeld sich unter dem eingearbeiteten Namen des verstorbenen Fabrikbesitzers Theodor Mannborg sieben erhaben aus dem Stein gearbeitete Orgelpfeifen finden. Vier kräftige kannelierte dorische Säulen tragen den schweren Architrav und vermitteln ein Gefühl der Unvergänglichkeit und einer besonderen Aura. Die Gesamtkosten dieses monumentalen familiären Grabmales beliefen sich im Jahre 1931 auf 6.800 Reichsmark.

Später hatte Hanna Mannborg dem Friedhof einen Betrag in Höhe von 4.000 Reichsmark überwiesen. Ein weiteres Vermächtnis in Höhe von 2.000 D-Mark sollte im Jahre 1951 dem Friedhof zufließen, aber aus unbekannten Gründen wurde seitens der Stadt Leipzig dieses Vermächtnis abgelehnt.

Theodor Mannborg dürfte in Mitteldeutschland der wohl bedeutendste Vertreter unter der Schar der zahlreichen Harmoniumfabrikanten gewesen sein – und es gibt vielerlei Gründe, dieses Grabmal für die Nachwelt zu bewahren.

*Auch Urban Kreutzbach war Skandinavier, wurde 1796 in Kopenhagen geboren, starb 1868 in Borna. Einer seiner bedeutendsten Schüler war der später weltberühmte Orgelbauer Friedrich Ladegast.

Alfred E. Otto Paul

Das Grabmal der Familie Alois Gnant

Dieses hier vorgestellte eindrucksvolle Grabmal befindet sich auf dem Erbbegräbnis No.1 in der XII. Abteilung des Leipziger Südfriedhofes. Ursprünglich hatte der Leipziger Großhandelskaufmann Gustav Mierisch für 2.500 Mark das hundertjährige Nutzungsrecht für dieses Erbbegräbnis am 22. November 1920 erworben – aber bereits am 20. März 1934 gab er dieses Nutzungsrecht auf, weil er die laufenden Unkosten der Grabstätte nicht mehr begleichen konnte.

Ein Jahr später erwarb die Witwe Minna Gnant geb. Kahl am 13. Mai 1935 für 2000 Reichsmark dieses Erbbegräbnis – am gleichen Tage wurde ihr drei Tage zuvor gestorbener Gatte, der Konditormeister Alois Gnant hier in einem eichenen Pfostensarg beerdigt.

Alois Gnant wurde im Jahre 1864 als Spross einer alteingesessenen Familie in Saulgau im Königreich Württemberg geboren. In seiner Heimat erlernte er den Beruf eines Konditors und ließ sich nach erfolgreicher Meisterprüfung nach einigen Zwischenstationen schließ- lich in Leipzig nieder, wo er um 1890 in Gohlis ein Kaffeehaus eröffnete. Im gleichen Jahr hatte er seine Frau Minna geheiratet, die aus dem kleinen hessischen Dorf Flensungen am Vogelsberg stammte. Drei Kinder wurden ihnen geboren und mit unermüdlichem Fleiß wurde der Grundstein gelegt für ein weiteres Kaffee in der renommierten Petersstraße im Zentrum der Messestadt. Es folgte ein drittes Kaffeehaus direkt am Leipziger Markt im berühmten Bismarckhaus – das Erbe des Alois Gnant brachte den Kindern einen beachtlichen Wohlstand.

Bereits ein Jahr nach dem Tode ihres Mannes starb am 25. Februar 1936 auch die Witwe Minna Gnant und wurde hier an der Seite ihres Mannes beerdigt.

Im Auftrag des Sohnes Albert Gnant beantragte der namhafte Leip- ziger akademische Bildhauer Max Alf Brumme am 24. April 1936 die Genehmigung für die Errichtung eines nach eigenem Entwurf geplan- ten Grabmales. Als Material wird geschliffener Gundersheimer Mar- mor genannt. Vermutlich begann sofort nach der erteilten Zu- stimmung des Friedhofsamtes bereits im Mai 1936 die Errichtung des wohl bereits fertiggestellten Grabmales über einem zweieinhalb Me- ter tiefen ziegelgemauerten Fundament. Das gesamte Grabmal hat ein Gesamtgewicht von 7.700 Kg und entspricht in seinem Bestand ausnahmslos den erhaltenen Zeichnungen des Entwurfs. Die Gesamt- kosten des Grabmales beliefen sich auf etwa 3.000 Reichsmark.

Ein beeindruckender Christus als dreieiniger Gott im Segensgestus schaut vom Kreuz auf die Gräber der hier bestatteten Toten der Familie. Am wuchtigen Kreuz bezeichnet Max Alf Brumme vertieft eingearbeitet seine alleinige Autorenschaft.

Es ist der Initiative von Dr. Michael Roth, des nachgeborenen Inhabers der Grabstätte, zu danken, dass er eine umfassende Restaurierung dieses künstlerisch hochbedeutenden Meisterwerkes unserer Friedhofskunst auf den Weg gebracht hat.*

Am 27. April 2025 hatte sich um 12 Uhr die heute weitverzweigte Familie am vorbildlich restaurierten Grabmal versammelt und ehrte mit üppigen Blumenschalen in großer Dankbarkeit ihre zahlreichen hier ruhenden Toten.

Das große Geläut des Südfriedhofes begleitete diese große Stunde der Lebenden und der Toten.

*Die vorbildliche Restaurierung des Grabmals erfolgte durch die Werkstatt des Leipziger Steinmetz- und Bildhauermeisters Sven Reigber.

Die Wandstelle des Verlagsbuchhändlers

Hermann Joseph Mendelssohn

Kurz nach der Eröffnung des Leipziger Südfriedhofes im Jahre 1886 hatte man planungsseitig entschieden, das Nutzungsrecht an den ersten fünf Wandstellen des Friedhofes nicht zu vergeben und statt- dessen auf deren Fläche vor der Einfriedungsmauer notwendige Un- terkunftsgebäude für die zahlreichen Friedhofsarbeiter zu errichten.

Aus diesem Grunde trägt die erste vergebene Wandstelle die No.6 – das hundertjährige Nutzungsrecht an dieser Grabstätte hatte am 12. Juni 1891 Laura Clementine Mendelssohn geb. Gramich, die Witwe des Verlagsbuchhändlers Hermann Joseph Mendelssohn, für 900 Goldmark erworben.

Einen Tag nach dem Erwerb der Wandstelle, am 13. Juni 1891, wurde der im Alter von 66 ¾ Jahren verstorbene Verlagsbuchhändler Hermann Joseph Mendelssohn in dieser Grabstätte in einem eichenen Pfostensarg doppelt tief beerdigt. Er war ein Sohn des Berliner Bankiers Alexander Mendelssohn, ein Enkel des Bankiers Joseph Mendelssohn und ein Urenkel des bedeutenden deutsch-jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn. Der Bruder seines Großvaters Joseph Mendelssohn war Abraham Mendelssohn, der Vater von Fanny und Felix Mendelssohn, die später den Namen „Bartholdy“ hinzufügten.

Hermann Joseph Mendelssohn hatte im Jahre 1850 mit dem Buchhändler Eduard Avenarius* einen Verlag gegründet, sich aber bereits 1853 mit einer eigenen Verlagsbuchhandlung selbständig gemacht. Im Verlag von Mendelssohn erschien u.a. die Volksausgabe „Geschichte Friedrich des Grossen“, die „Reisebriefe von Felix Mendelssohn-Bartholdy“ oder „Moses Mendelssohn – Leben und Werke“.

Bereits am 28. Juli 1891 beantragte die Steinmetz- und Bildhauerwerkstatt CÖLLEN und FRÄNZEL die Aufrichtung von schmiedeeisernem Gitterwerk um die Grabstätte als deren künftige dauerhafte Einfriedung. Einige Monate später beantragte am 19. März 1892 die Firma CÖLLEN und FRÄNZEL die Errichtung der von der Inhaberin gewünschten Wandstellenarchitektur gemäß beigefügter Zeichnung des Architekten Albin Conrad. Aber der Inspektor Friedrich Ernst Heinrich**, seit Einweihung des Südfriedhofes dessen leitender Beamter, verweigerte seine Zustimmung zur Errichtung der Wandstellenarchitektur. Erst durch die Klage der Witwe Laura Mendelssohn an den Rat der Stadt Leipzig vom 16. Mai 1892 erging dann prompt zwei Tage später durch den Baudirektor Hugo Licht persönlich die Anweisung an den Friedhofsinspektor Heinrich, die notwendige Zustimmung zu erteilen.

Bereits am 25. Juni 1892 bestätigte der zuständige Bauinspektor Geyer die vollständige Fertigstellung aller Bauarbeiten an der Wandstelle. Die Wandstellenarchitektur wurde über einem drei Meter tiefen Fundament errichtet. Ihre Architektur besitzt eine klare klassizistische Gestaltung. Vermutlich wurde aus hellem schlesischem Sandstein die Wandstelle über granitenem Sockel errichtet. Zwei dorische Säulen tragen einen mit Triglyphen und Zahnfries geschmückten Architrav, über dem sich eine pyramidale Bedachung aus Steinpatten aufbaut, die mit Akroterien geschmückt und ursprünglich mit einem steinernen Kreuz bekrönt war. Die beiden kannellierten Säulen flankieren ein klassizistisches Portal mit dem typischen Dreiecksgiebel. Im Zentrum dieses Portals findet sich eine polierte Tafel aus schwarzschwedischem Granit, deren Inschrift darauf verweist, dass dies die Ruhestätte der Familie Mendelssohn ist. Die seitlichen Anläufer der Wandstelle aus geschliffenem Sandstein tragen rechtsseitig eine beschriftete Tafel mit den Namen und Lebensdaten der in dieser Grabstätte beerdigten Eheleute Hermann und Laura Mendelssohn.

Im Jahre 1902 wurde hier der mit 44 Jahren in Frohburg verstorbenen Sohn Victor Mendelssohn, im Jahre 1905 die mit 47 Jahren in Bayreuth verstorbene Tochter Marianne Gramisch geb. Mendelssohn beerdigt. *** Deren Ehemann Carl Gramisch, Hauptmann a.D., starb 1911 im Alter von erst 57 Jahren – die Urne mit seiner Asche befand sich einst auf einem Kragstein linksseitig an der Wandstelle, darunter sehen wir noch eine Granitplatte mit seinem Namen und Lebensdaten.

Die Witwe Laura Mendelssohn geb. Gramisch starb im Jahre 1917 im gesegneten Alter von 86 Jahren – sie wurde im Grabe ihres Mannes beerdigt.

Sehr zahlreich sind danach weitere Bestattungen von Mitgliedern der Familie Mendelssohn hier erfolgt – in einem Brief vom 13. Januar 1947 schrieb Dr.med. H. Mendelssohn aus Crimmitschau/Sa., da „ich wohl der letzte in Leipzig oder sogar in Sachsen lebende Mendelssohn bin, lege ich großen Wert darauf, dass die Grabstätte meiner Vorfahren wieder in einen anständigen Zustand versetzt wird, nachdem der ja für Leipzig nicht unbekannte Name Mendelssohn 12 Jahre lang verpönt war“.

Bis heute ist diese kulturgeschichtlich bedeutsame Grabstätte ohne jede Beachtung geblieben.

*Eduard Avenarius war der Vater des namhaften Kunsthistorikers Ferdinand Avenarius, der die bedeutende Zeitschrift „Der Kunstwart“ gründete.

**Friedhofsinspektor Friedrich Ernst Heinrich (1850-1895)

***Victor und Marianne Mendelssohn waren offenbar Zwillingsgeschwister

Alfred E. Otto Paul

Das Grabmal des sozialdemokratischen Publizisten

Gustav Jaeckh (1866 – 1907)

Gustav Jaeckh wurde im Jahre 1866 im Dorfe Salach in der Nähe von Göppingen im Königreich Württemberg geboren. Sein Vater war ein wohlhabender Kaufmann. Nach dem Abitur studierte Gustav Jaeckh an der Universität Tübingen, wirkte danach beständig als Publizist sozialdemokratischer Zeitungen wie die „Schwäbische Tageswacht“, „Mannheimer Volksstimme“ und letztlich als Redakteur der „Leipziger Volkszeitung“.

Als überzeugter Sozialdemokrat zählte Gustav Jaeckh zu den fähigsten Journalisten des revisionistischen Flügels der SPD unter Eduard Bernstein. Von Gustav Jaeckh stammt auch die Schrift „Die Internationale“ zum 40-jährigen Jubiläum der 1864 in London gegründeten internationalen Arbeiter-Assoziation.

Aber sein Leben war kurz – Gustav Jaeckh starb am 03. Januar 1907* nachmittags um ¾ 2 Uhr im Alter von erst 40 Jahren in der Nervenheilanstalt Dösen bei Leipzig. Er muss eine lange Leidenszeit erlitten haben, erlebte die letzten vier Wochen seiner irdischen Zeit in der vorgenannten Anstalt. Die genaue Ursache seines Todes bleibt ungenannt – denkbar wäre die todbringende Syphilis, die wenige Jahre zuvor bereits seine Leipziger Kollegen und Genossen, die Journalisten Bruno Schoenlank und auch Manfred Wittich hinweggerafft hatten.

Am Sonntag, den 06. Januar 1907, wurde er nachmittags gegen 3 Uhr auf dem Leipziger Südfriedhof beerdigt. Wir können mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass zumindest mehrere tausend Menschen dem toten Gustav Jaeckh das letzte ehrende Geleit gegeben haben und ganze Berge von Kränzen schließlich sein Grab bedeckten.

Kein Geringerer als der große Franz Mehring, seit 1901 Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, hielt am Grabe die ehrende Trauerrede.

Eigenartigerweise findet sich nirgends eine Todesanzeige der Witwe von Gustav Jaeckh, die in Mannheim mit ihren zwei Kindern lebende Magdalene geb. Oberle – lediglich der in Heilbronn lebende Bruder Dr. Ernst Jaeckh inserierte eine Danksagung in der Leipziger Volkszeitung, Magdalene Oberle aber blieb unerwähnt.

Erst zwei Jahre später errichtete man über dem Grabe einen Denkstein aus einem gebrochenen Granitblock auf hohem Sockel aus gleichem Material. Der Denkstein trägt ein bronzenes Rundbild mit dem Antlitz des Gustav Jaeckh, geschaffen im Jahre 1909 von einem Bildhauer namens W. Gerhardt**. An der Spitze des Steines ist mit dem Stockhammer eine ebene Fläche geschaffen worden, die den Namen des hier im Grabe ruhenden Toten und seine Lebensdaten 1866 - 1907 trägt.

Der Autor ist allerdings voller Zweifel hinsichtlich der Authentizität dieser Grabstätte und vermutet hier ein erst Jahrzehnte später angelegtes Scheingrab. Dieser Zweifel gilt auch der linksseitig von Gustav Jaeckh befindlichen Grabstätte des sozialdemokratischen Journalisten Manfred Wittich, der bereits 1902 gestorben war. Wahrscheinlich waren die Gräber von Wittich und Jaeckh bereits in den Jahren des Nationalsozialismus eingeebnet oder neu belegt worden, allein der Grabstein von Gustav Jaeckh hatte die Zeiten überdauert.

Mit der Gründung der DDR bekamen diese Gräber streitbarer Kämpfer der Sozialdemokratie eine politische Restitution und wurden neu erschaffen an anderem Ort – und die Gräber erhielten schließlich offiziell den Status einer politischen Gedenkstätte. Und wenn kein Grabstein mehr existierte, wurde als Ersatz ein nicht mehr genutzter Altstein neu beschriftet. So befand sich der Grabstein für Manfred Wittich ursprünglich auf dem Grabe des 1917 verstorbenen Ludwig Schwarz – auch der Grabstein für den 1907 verstorbenen Sozialdemokraten Julius Motteler stand ursprünglich auf dem Grabe des 1918 verstorbenen Willy Ruef.

Der Autor wird sich umgehend mühen, die tatsächlichen Grabesorte von Gustav Jaeckh und Manfred Wittich zu ermitteln und als Nachtrag hier im Dienste der historischen Wahrheit vermelden.

Alfred E. Otto Paul

* das überall zu lesende Todesdatum 04. Januar 1907 ist falsch – die am 04. Januar 1907 ausgefertigte Sterbeurkunde No.4 des Standesamtes Probstheida beurkundet den 03. Januar 1907 als Sterbetag.

** der Bildhauer ist heute vergessen – in einschlägigen Werken wie dem renommierten Künstler-Lexikon THIEME-BECKER wird er nicht erwähnt

Das Grabmal des Sinologen Professor Eduard Erkes (1891 – 1958)

Eduard Erkens hatte seine Wurzeln im Rheinländischen, wenngleich er im Jahre 1891 in Genua als Sohn des Kaufmanns Heinrich Erkes geboren wurde. Durch die geschäftlichen Unternehmungen des Vaters ist wohl Genua als der Geburtsort des Sohnes zu erklären. Sein Vater war neben seiner kaufmännischen Profession aber auch ein akademisch gebildeter Mann, der in Köln neuere Sprachen und Geologie studiert hatte und sich schließlich als ein ausgewiesener Islandforscher einen Namen gemacht hatte. Heinrich Erkes, der Vater, war aber auch politisch ein Mann von klarem Bekenntnis ganz im Sinne der deutschen Sozialdemokratie.

Und so folgte Eduard Erkes bald seinem Vater und studierte in Bonn u. a. Geologie, Geografie und Germanistik, wechselte 1911 an die Universität Leipzig, wo er sich schwerpunktmäßig der Sinologie und der Völkerkunde widmete. 1913 promovierte Eduard Erkes beim namhaften Leipziger Sinologen Professor August Conrady und heiratete im Jahre 1916 schließlich Conradys Tochter Anna-Babette Conrady, eine erfolgreiche Grafikerin. Nach dem Ersten Weltkrieg arbeitete Eduard Erkens in den zwanziger Jahren der Weimarer Republik am Leipziger Museum für Völkerkunde. Erkens, der auch politisch ganz den sozialdemokratischen Positionen des Vaters folgte, verlor letztlich deshalb im Jahre 1933 sein Amt – die nun herrschenden Nationalsozialisten hatten sein wissenschaftliches Ende besiegelt. In den folgenden zehn Jahren wirkte Eduard Erkens als Privatgelehrter und teilte mit vielen Akademikern brotlose Jahre. Die Erforschung der chinesischen Sprache und Kultur aber prägte sein Lebenswerk.

Nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft erhielt Eduard Erkens eine außerplanmäßige Professur an der Universität Leipzig, wirkte ab 1948 als ordentlicher Professor am dortigen Ostasiatischen Seminar, wurde 1950 Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und schließlich Direktor des noch jungen Ost- asiatischen Instituts der Leipziger Universität bis ans Ende seiner Tage.

Im Alter von erst 66 Jahren starb Eduard Erkes am 02. April 1958. Sein Leichnam wurde genau eine Woche später im Krematorium des Leipziger Südfriedhofes eingeäschert, die Urne mit seiner Asche wenig später im Rabattengrab No.84 in der I. Abteilung des Südfriedhofes, der sogenannten Universitätsabteilung*, beigesetzt.

Und kein Geringerer als der seinerzeit prominente Bildhauer Alfred Späte aus Kayna bei Zeitz wurde mit der Schaffung des Grabmales für den verstorbenen Sinologen Eduard Erkes betraut.

Unübersehbar erinnert das aus schwarzschwedischem Granit gefertigte stelenartige Grabmal an die Profession des Universitäts- professors und bedeutenden Sinologen.

Die Botschaft der wohl chinesischen Schriftzeichen auf der Stele und der Schriftzeichen auf der erhaben aus dem Stein gearbeiteten Kugel mit polierter Oberfläche bleibt uns verschlossen, ihr Inhalt oder ihre Symbolik weckt unsere Neugier. Die leicht gewölbte Kugel wird umschlossen von der erhaben ausgearbeiteten Inschrift EDUARD ERKES und dessen Lebensdaten 1981 – 1958.

Beidseitig der Stele befinden sich zwei kleine säulenartige Stümpfe, die vielleicht Sitzgelegenheiten, Opfersteine o.ä. sein könnten.

Unmittelbar vor der Grabstele findet sich tischartig ein querrechteckiger monolithischer Block, unter dem mit einiger Sicherheit die Urne mit der Asche des Professors ruhen dürfte.

Die hinterbliebene Witwe Margarethe Anna – Babette Agnes Emma Conrady-Erkes überlebte ihren Gatten um nahzu 28 Jahre – sie starb am 06. März 1986 im gesegneten Alter von 91 Jahren in ihrem Haus in bester Leipziger Villenlage im Stadtteil Leutzsch. Ihre Asche wurde im Nebengrab des Mannes beigesetzt. Ihr Name wurde am Kopf der Stele vertieft eingemeißelt, ihre Lebensdaten blieben unerwähnt.

Als man einige Monate nach ihrer Beisetzung die Wohnung beräumte, fand man eine Urne mit der Asche der im Jahre 1905 in London gestorbenen Agnes von Bohlen. Diese im Jahre 1829 geborene adlige Dame war eine nahe Verwandte der Anna-Babette geb. Conrady, deren Großmutter Anna Babette Henriette Conrady geb. von Bohlen eine Schwester der Anna Luise Agnes von Bohlen war, eine deutsche Pädagogin und namhafte Übersetzerin englischer Literatur. Die Schwestern waren Töchter des Orientalisten Peter von Bohlen.

Agnes von Bohlen wurde in dem in London im Jahre 1902 eröffneten Golders Green Crematorium eingeäschert. Die Umstände und der Zeitpunkt der Verbringung ihrer Asche nach Leipzig sind unbekannt.

Am 16. Oktober 1986 wurde die Urne mit der Asche der Agnes von Bohlen neben der Urne der Anna-Babette Conrady-Erkes beigesetzt.

* Seit 1416 besitzt die Alma mater Lipsiensis mit dem Sepulcrum Universitatis Lipsiensis ein Begräbnisprivileg.

Kunstwerk Archiv